«Дурацкий череп, переменить бы — о! о! о!..»

9 октября, 2021 5:01 пп

Мэйдэй

Владимир Паперный поделился

Троцкий, «Литература и революция», 1923:

…корнями своими Чуковский все же целиком в прошлом; а это прошлое, в свою очередь, держалось на мохом и суеверием обросшем мужике, то Чуковский и ставит между собой и революцией старого заиконного национального таракана в качестве примиряющего начала. Стыд и срам! Срам и стыд! Учились по книжкам (на шее у того же мужика), упражнялись в журналах, переживали разные «эпохи», создавали «направления», а когда всерьез пришла революция, то убежище для национального духа открыли в самом темном тараканьем углу мужицкой избы <…>

Этакое шарлатанство слов, этакая непристойная неопрятность мысли, этакая душевная опустошенность, болтология, дешевая, дрянная, постыдная!

<…> Я перелистал две оказавшиеся под рукой книжки Чуковского: «От Чехова до наших дней» и «Критические рассказы», — и хоть в свое время читал их, но тут снова не поверил: неужели это «руководящая» критика? Неужели эти книжонки принимались всерьез и расходились в нескольких изданиях? Да, принимались и расходились. Шапка пришлась по Сеньке. Никогда еще, решительно никогда на посту «ответственного» критика не было человека, в такой степени невежественного, как г. Чуковский. Он в такой мере теоретически невменяем, что даже в отдаленной степени не представляет себе границ своего невежества: у него не только нет познаний даже в собственной его области, но, главное, нет никакого метода мысли, — а ведь именно метод мысли и делает человека образованным.

Чуковский о Троцком отзывается осторожно.

16 ноября, 1924. «Третьего дня корректор Ленгиза показал мне по секрету корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается».

24 ноября, 1924. «В Госиздате снимают портреты Троцкого, видевшие чуть не в каждом кабинете». Если и испытал радость, то постарался скрыть.

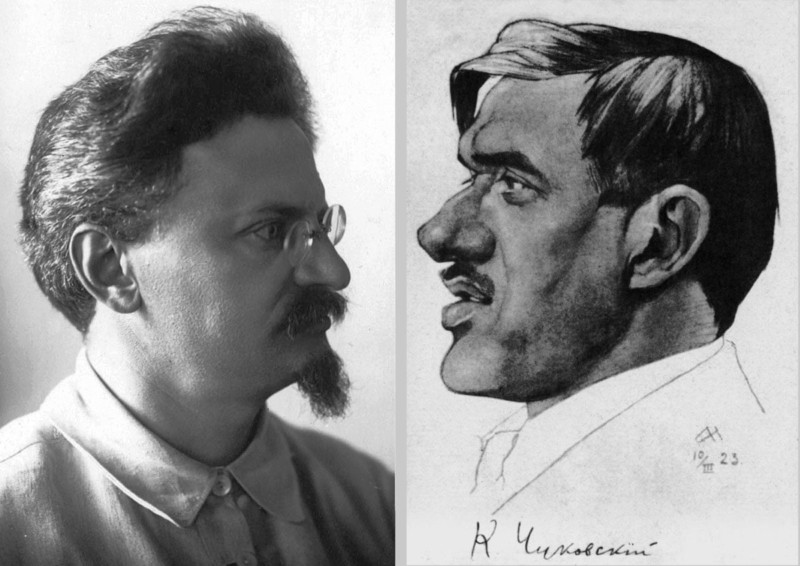

28 января, 1933. К этому времени Троцкий исключен из партии (1927), выслан в Алма-Ату (1928), потом выслан из СССР (1932). Тут Чуковский, наконец, может написать то, что раньше не решался: «Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне — то же самое: в своих статейках «Революция и Литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему».

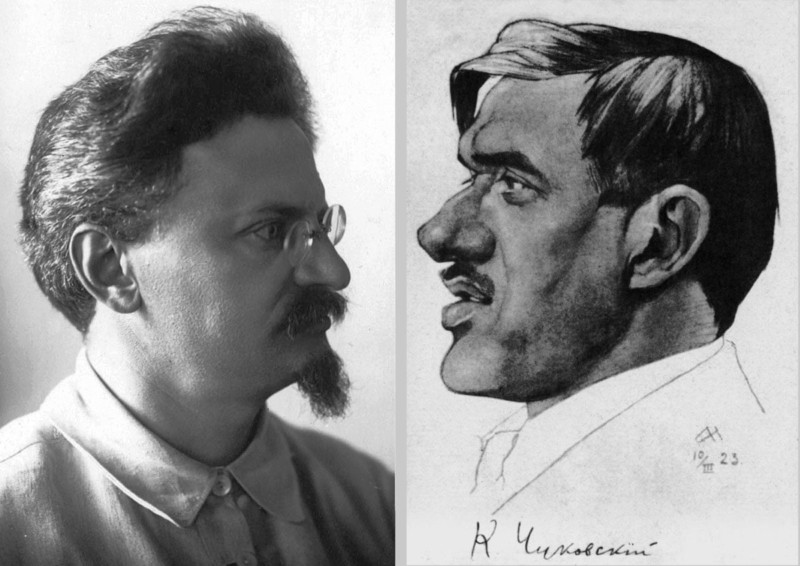

Чуковский с Блоком, 25 апреля, 1921, Фото Моисея Наппельбаума.

Продолжаю читать дневник: «10 июня, 1924. Дождь. До чего омерзителен З[иновьев]. Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас».

Этический вопрос: искупают ли пытки и унизительный расстрел Зиновьева в 1936 году его прошлое высокомерие? Из той же серии: можно ли считать это исторической справедливостью, когда чекиста, пытавшего людей, потом подвергают таким же пыткам? Моя позиция близка к христианской: физическое насилие никогда не может быть оправдано. Исключения: война, самозащита и защита близких.

Следующая запись мне очень понятна, хотя ни я, ни даже отец, страдая от бессонницы, никогда не доходили до желания умереть, чтобы уснуть.

«17/VI. Москва. Ночь. <…> Вчера в тени было 22 градуса — в комнате, за шкафом. Под утро постлал на полу и заснул. Спал часа два —спасибо, хоть на минуту я прекратился. В неспанье ужасно то что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, — затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения своего я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: «сплю я или не сплю? засну или не засну? шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о! <…>

Мэйдэй

Владимир Паперный поделился

Троцкий, «Литература и революция», 1923:

…корнями своими Чуковский все же целиком в прошлом; а это прошлое, в свою очередь, держалось на мохом и суеверием обросшем мужике, то Чуковский и ставит между собой и революцией старого заиконного национального таракана в качестве примиряющего начала. Стыд и срам! Срам и стыд! Учились по книжкам (на шее у того же мужика), упражнялись в журналах, переживали разные «эпохи», создавали «направления», а когда всерьез пришла революция, то убежище для национального духа открыли в самом темном тараканьем углу мужицкой избы <…>

Этакое шарлатанство слов, этакая непристойная неопрятность мысли, этакая душевная опустошенность, болтология, дешевая, дрянная, постыдная!

<…> Я перелистал две оказавшиеся под рукой книжки Чуковского: «От Чехова до наших дней» и «Критические рассказы», — и хоть в свое время читал их, но тут снова не поверил: неужели это «руководящая» критика? Неужели эти книжонки принимались всерьез и расходились в нескольких изданиях? Да, принимались и расходились. Шапка пришлась по Сеньке. Никогда еще, решительно никогда на посту «ответственного» критика не было человека, в такой степени невежественного, как г. Чуковский. Он в такой мере теоретически невменяем, что даже в отдаленной степени не представляет себе границ своего невежества: у него не только нет познаний даже в собственной его области, но, главное, нет никакого метода мысли, — а ведь именно метод мысли и делает человека образованным.

Чуковский о Троцком отзывается осторожно.

16 ноября, 1924. «Третьего дня корректор Ленгиза показал мне по секрету корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается».

24 ноября, 1924. «В Госиздате снимают портреты Троцкого, видевшие чуть не в каждом кабинете». Если и испытал радость, то постарался скрыть.

28 января, 1933. К этому времени Троцкий исключен из партии (1927), выслан в Алма-Ату (1928), потом выслан из СССР (1932). Тут Чуковский, наконец, может написать то, что раньше не решался: «Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне — то же самое: в своих статейках «Революция и Литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему».

Чуковский с Блоком, 25 апреля, 1921, Фото Моисея Наппельбаума.

Продолжаю читать дневник: «10 июня, 1924. Дождь. До чего омерзителен З[иновьев]. Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас».

Этический вопрос: искупают ли пытки и унизительный расстрел Зиновьева в 1936 году его прошлое высокомерие? Из той же серии: можно ли считать это исторической справедливостью, когда чекиста, пытавшего людей, потом подвергают таким же пыткам? Моя позиция близка к христианской: физическое насилие никогда не может быть оправдано. Исключения: война, самозащита и защита близких.

Следующая запись мне очень понятна, хотя ни я, ни даже отец, страдая от бессонницы, никогда не доходили до желания умереть, чтобы уснуть.

«17/VI. Москва. Ночь. <…> Вчера в тени было 22 градуса — в комнате, за шкафом. Под утро постлал на полу и заснул. Спал часа два —спасибо, хоть на минуту я прекратился. В неспанье ужасно то что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, — затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения своего я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: «сплю я или не сплю? засну или не засну? шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о! <…>