«Профессор баллистики стал бить деревянной ногой конвоиров…»

15 января, 2022 11:33 дп

Мэйдэй

Ларри Гримм поделился

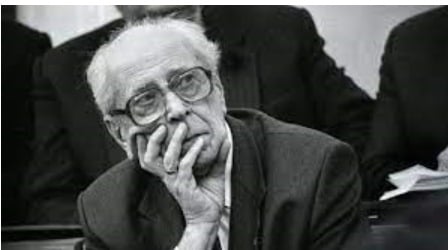

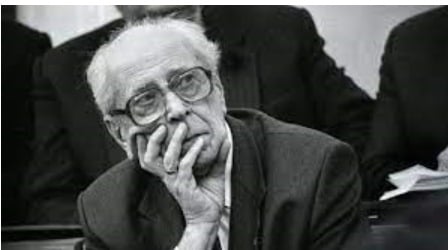

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:

«Вдруг завыла собака Блек на спортстанции, которая была как раз против окна третьей роты. Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию.

С одной из партий получилась «заминка» в Святых (Пожарных) воротах. Высокий и сильный одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили прямо в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как завороженные. Расстреливали против Женбарака. Там слышали, понимали, — начались истерики.

Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой еще шевелилась…

Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми!»

*

«Под нарами жили «вшивки» — подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» — не выходили на поверки, не получали еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище».

*

«Обледенелая высокая параша за перегородкой и свистящий ветер. Параша железная.

Вынося, один (помню — инженер) вылил ее на себя (выносили двое на шесте, продетом через ушки, передний упал, и на него вылилось все содержимое). Инженер поскользнулся с горы и обледенел, пока добрался до барака. (В барак его не пускали. Умер — замерз.)”

*

«Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936— 1937 гг.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством — все казалось «естественным».

*

«Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других».

*

«Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса».

*

«…особую психическую болезнь. Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить «пайку» хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе».

*

«Вспыхнула вторая эпидемия тифа. Тиф этот был странный. Его фактически не лечили. Камеры, где появлялись больные, запирались до тех пор, пока в них все не умирали».

*

«Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк».

А в августе 1942 г. во время совещания в Горисполкоме, по словам профессора Н. Н. Петрова, присутствовавшего на нем, было сказано, что только по документам (принятым при регистрации) к августу 1942 погибло около 1 миллиона 200 тысяч… Об этом у меня есть записи на книге этого мерзавца-снабженца».

*

«Сейчас очень часто говорят и пишут, что население страны не знало о размахе того ужаса, который представляла собою деятельность Сталина. Я свидетельствую как житель Ленинграда, не имевший связей, избегавший знакомств, мало разговаривавший с сослуживцами (я сидел над корректурами, работая сдельно), что все-таки знал многое.

Мы действительно не знали деталей, но мы видели, как опустели в начале 1935 г. улицы Ленинграда (после убийства Кирова). Мы знали, что с вокзалов уходили поезда за поездами с высылаемыми и арестованными…”

*

«Массовые аресты начались с объявлением в 1918 г. «красного террора», а потом, как бы пульсируя, усиливались, — усиливались в 1928-м, 1930-м, 1934-м и т. д., захватывая не отдельных людей, а целые слои населения, а иногда и районы города, в которых надо было дать квартиры своим «работникам» (например, около «Большого дома» в Ленинграде).

Как же можно было не знать о терроре? «Незнанием» старались — и стараются — заглушить в себе совесть.

Помню, какое мрачное впечатление на всех произвел приказ снять в подворотнях списки жильцов (раньше в каждом доме были списки с указанием, кто в какой квартире живет). Было столько арестов, что приходилось эти списки менять чуть ли не ежедневно: по ним легко узнавали, кого «взяли» за ночь”.

*

“Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми дорожить нужно, так же как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств и человек – не человек”.

*

«Делалось все, чтобы на процессах выступали именно близкие обвиняемому люди: друзья, ученики, аспиранты, студенты, это было больнее всего для прорабатываемого. Присутствующие перешептывались: «Как, и этот?», «Неужели же и он тоже?» и пр. А залы были переполнены стукачами. Одной из задач публичных «проработок» было стремление сломить непокорных в массе. Почти так, как это делалось в лагерях при приемке этапов.

*

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались на ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами! Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали».

Д.С.Лихачев

Мэйдэй

Ларри Гримм поделился

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:

«Вдруг завыла собака Блек на спортстанции, которая была как раз против окна третьей роты. Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию.

С одной из партий получилась «заминка» в Святых (Пожарных) воротах. Высокий и сильный одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили прямо в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как завороженные. Расстреливали против Женбарака. Там слышали, понимали, — начались истерики.

Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой еще шевелилась…

Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми!»

*

«Под нарами жили «вшивки» — подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» — не выходили на поверки, не получали еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище».

*

«Обледенелая высокая параша за перегородкой и свистящий ветер. Параша железная.

Вынося, один (помню — инженер) вылил ее на себя (выносили двое на шесте, продетом через ушки, передний упал, и на него вылилось все содержимое). Инженер поскользнулся с горы и обледенел, пока добрался до барака. (В барак его не пускали. Умер — замерз.)”

*

«Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936— 1937 гг.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством — все казалось «естественным».

*

«Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других».

*

«Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса».

*

«…особую психическую болезнь. Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить «пайку» хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе».

*

«Вспыхнула вторая эпидемия тифа. Тиф этот был странный. Его фактически не лечили. Камеры, где появлялись больные, запирались до тех пор, пока в них все не умирали».

*

«Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк».

А в августе 1942 г. во время совещания в Горисполкоме, по словам профессора Н. Н. Петрова, присутствовавшего на нем, было сказано, что только по документам (принятым при регистрации) к августу 1942 погибло около 1 миллиона 200 тысяч… Об этом у меня есть записи на книге этого мерзавца-снабженца».

*

«Сейчас очень часто говорят и пишут, что население страны не знало о размахе того ужаса, который представляла собою деятельность Сталина. Я свидетельствую как житель Ленинграда, не имевший связей, избегавший знакомств, мало разговаривавший с сослуживцами (я сидел над корректурами, работая сдельно), что все-таки знал многое.

Мы действительно не знали деталей, но мы видели, как опустели в начале 1935 г. улицы Ленинграда (после убийства Кирова). Мы знали, что с вокзалов уходили поезда за поездами с высылаемыми и арестованными…”

*

«Массовые аресты начались с объявлением в 1918 г. «красного террора», а потом, как бы пульсируя, усиливались, — усиливались в 1928-м, 1930-м, 1934-м и т. д., захватывая не отдельных людей, а целые слои населения, а иногда и районы города, в которых надо было дать квартиры своим «работникам» (например, около «Большого дома» в Ленинграде).

Как же можно было не знать о терроре? «Незнанием» старались — и стараются — заглушить в себе совесть.

Помню, какое мрачное впечатление на всех произвел приказ снять в подворотнях списки жильцов (раньше в каждом доме были списки с указанием, кто в какой квартире живет). Было столько арестов, что приходилось эти списки менять чуть ли не ежедневно: по ним легко узнавали, кого «взяли» за ночь”.

*

“Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми дорожить нужно, так же как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств и человек – не человек”.

*

«Делалось все, чтобы на процессах выступали именно близкие обвиняемому люди: друзья, ученики, аспиранты, студенты, это было больнее всего для прорабатываемого. Присутствующие перешептывались: «Как, и этот?», «Неужели же и он тоже?» и пр. А залы были переполнены стукачами. Одной из задач публичных «проработок» было стремление сломить непокорных в массе. Почти так, как это делалось в лагерях при приемке этапов.

*

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались на ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами! Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали».

Д.С.Лихачев