Ко дню рождения Люсьена Фройда

8 декабря, 2016 9:40 дп

Максим Кантор

Люсьен Фройд

Данный фрагмент опубликован в «Стори» – в развернутом виде глава выйдет в книге «Чертополох».

1

Закономерно, что пятисотлетняя история масляной живописи завершается мастером, образы которого по внешним параметрам очень напоминают микеланджеловские.

В центре искусства Микеланджело Буаноротти стоял человек, и в центре искусства Люсьена Фройда тоже находится человек.

Все свои холсты Фройд посвятил изображению нагой человеческой фигуры. Причем, обнаженность человека – практически обязательное условие для того, чтобы персонаж попал на картину Люсьена Фройда. Существуют несколько портретов людей в одежде кисти Фройда, но это исключения из правила. Герои холстов не всегда профессиональные натурщики (точнее сказать, люди, которых художник превратил в профессиональных натурщиков, как это он сделал с социальным работником Ли Броуди), чаще всего – это люди светские, которые привыкли прятать свое тело под смокингами и дорогими платьями, и которым пришлось раздеться.

Можно отнести потребность к обнажению тела – фрейдистской установкой на то, что подсознание и спрятанный грех формирует сознание; в конце концов, Люсьен Фройд – внук Зигмунда. Тела своих моделей Фройд изображает как тела грешные, в буквальном смысле этого слова. Этими телами нельзя любоваться, как любуются творением Бога. Это не тела атлетов и не соблазнительные нежные тела юных созданий; когда мастер Возрождения писал обнаженную фигуру, он почти всегда писал развитую мускулатуру и физическое совершенство – но у Фройда не так.

Тела героев Фройда вовсе не спортивны; в последние годы жизни художник нашел двух феноменально жирных людей – мужчину и женщину, – и сделал этих людей своими постоянными героями. Складки жира, дряблый живот, обвисшие груди – таких героев Ренессанс просто не знает. Люсьену Фройду доставляет удовольствие нарушать табу Ренессанса, разрушать физический идеал, настаивать на том, какова нелицеприятная реальность. Без покровов человек скорее жалок – это не особенно совершенное произведение.

Несомненно, склонность к типично фрейдистскому анализу в картинах внука присутствует; например, художник Фройд акцентирует внимание на изображении пола – он не стесняется тщательно вырисовывать гениталии; более того, художнику настолько нравится шокировать обывателя-зрителя, что он помещает гениталии в оптический центр картины, заставляет всю композицию вращаться вокруг причинного места. Вероятно, заставить светского щеголя раздеться донага – это одно из удовольствий; надо объяснить и показать богатому заказчику портрета, что искусство признает только моральные авторитеты.

Возможно, такое соображение и присутствовало.

Но это лишь один из аспектов письма Люсьена Фройда, скорее поверхностно-эпатажный, нежели сущностный. В целом же, страсть к изображению нагого тела несомненно следует отнести к ренессансной традиции, – которой Фройд следует буквально, попутно опровергая. Ссылка на Микеланджело неслучайна: в интервью Фройд часто упоминает имя Микеланджело, – но утверждение Фройда полярно утверждению Микеланджело.

Микеланджело Буонаротти придавал телу исключительное значение. Впервые после античности Микеланджело решается сделать нагую фигуру центром любой композиции; флорентинец прилежно следовал анатомии, любил сложные ракурсы, исследовал повороты и жесты человеческой фигуры, как если бы оставлял иным мирам сведения о важном и неизвестном доселе существе. Фактически, Микеланджело исследовал Бога, – поскольку человек создан по образу и подобию Божьему.

Микеланджело даже зафиксировал самый момент создания Богом человека на плафоне Сикстинской капеллы.

Микеланджело предпочитал писать нагие фигуры, поскольку нагота в его представлении не постыдна, а напротив – величественна. И Фройд тоже любит писать плоть, но по иной причине. Плоть, в трактовке Фройда, греховна, подвержена порокам; человеческое тело отнюдь не прекрасно, человеческая плоть беззащитна перед временем; Фройд рисует, как тело человека ветшает и умирает. Фрейд агностик; если он и считает, что смертный человек похож на Бога, то лишь потому, что Бога в его представлении – нет, а человек тоже однажды станет прахом.

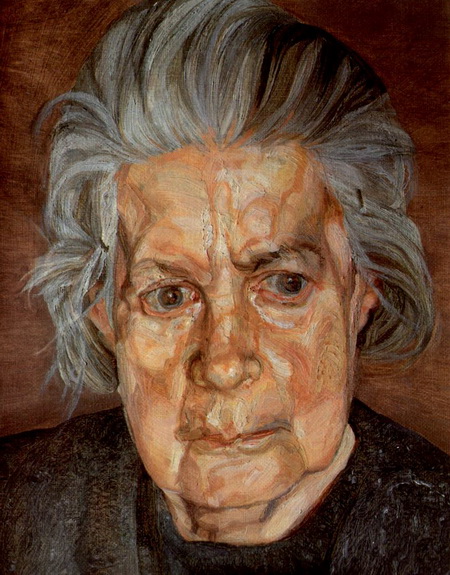

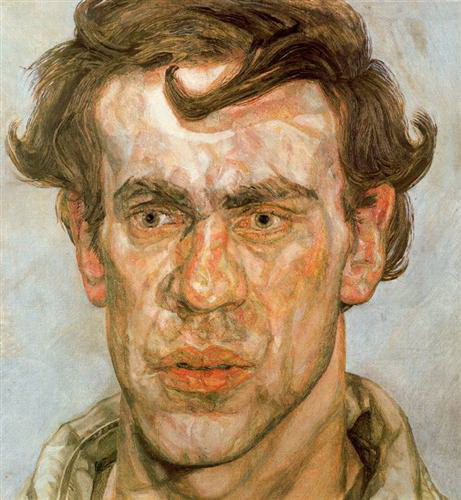

Фройд пишет тела внимательно, как лица, и так же беспощадно. Обыкновенно, художник Ренессанса ограничивался тем, что исследовал руки и лица – на одежду обращали внимания меньше; разве что исследовали одежду с точки зрения классовой принадлежности. Но Фройд пишет нагое тело так же въедливо, как Рембрандт пишет морщинистые лица стариков. Перед нами портрет обнаженного человека, но совсем иной, не ренессансный, – это портреты тел.

Рембрандт писал морщины как знаки испытаний и следы размышлений; лица стариков написаны внимательно к морщинам – из уважения и сострадания к каждой минуте горького опыта. Но Фройд пишет дряблые и скверные биологические подробности тел, не сострадая, – но анализируя феномен увядания и смертности.

Так ренессансная парадигма завершилась отрицанием героического начала, развенчанием гуманистической концепции. Искусство Люсьена Фройда – это, безусловно, гуманистическое искусство: в центре его – человеческая судьба. Но это пессимистический гуманизм, это отрицание роли человека в истории. Человек, по Фройду, это исчезающий вид, расходный материал.

Микеланджело рисовал рассвет человечества, его главная тема – пробуждение ото сна. Герой Микеланджело – пробуждающийся к жизни, к деятельности, к самопознанию. Микеланджело сверялся с античностью, он утверждал, что античный проект гармонической личности может быть развит христианством: вера одухотворит мыщцы.

Фройд тоже ссылается на предшествующую историю искусства: и на античность, и на Микеланджело, и даже на Рембрандта. Однако, Фройд показывает несостоятельность античного и христианского проектов. Фройд пишет увядание биологического вида «человек»: преображение не состоялось.

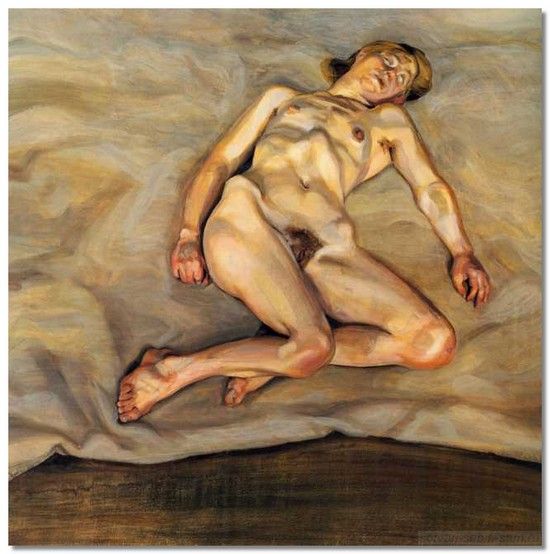

Фройд – певец распада и смертного сна: добрая половина его персонажей спит и почти все они находятся в постели. Фройд даже усиливает интимный характер изображения тем, что почти в каждом полотне изображает гору скомканного белья. Зритель не просто наблюдает за спящим, зрителю дают понять, что сон и постель составляет основное содержание жизни – простыней накопилось столько, что их уже не стирают и не гладят; гора простынь растет от картине к картине, подобно сказочной каше, которая неостановимо лилась из горшка, затопляя город.

От реалистического изображения скомканной простыни – живописец закономерно приходит к символическому обобщению: изображен неряшливый быт; от символа – анагогическому толкованию: скомканная простыня есть метафора скомканной жизни, путанной судьбы. Еще шире – в метафизическом понимании картины – это символ вселенского сна, непрекращающегося забытья. Стоит соотнести этот символ вечного сна с книгой родного деда художника (см. Зигмунд Фройд «Толкование сновидений») и связь поколений Фройдов, которую зритель в самом начале разглядывания отмечает в исследовании вопросов пола – приобретает сущностное значение. Люсьен Фройд пишет вечный сон, то есть – подсознание доминирующее над сознанием. Можно ли сказать, что художник отрицает сознание вообще?

2

В семидесятые годы ХХ века в Англии возникла группа, которую окрестили «Лондонской школой», – то были живописцы, которые писали человеческую фигуру, писали вопреки моде. В то время американское искусство (абстрактный экспрессионизм и поп-арт) уже потеснили европейскую пластику. Пикассо был лишен своей короны, его место – смену короля пристрастно зафиксировали – занял Уорхолл. Было объявлено, что живопись – та, первичная, образная, масляная – умерла навсегда. И вдруг наперекор мнению ведущих критиков, наперекор моде появилась группа живописцев (Бэкон, Фройд, Ауэрбах, Кософф, Китай), которые писали красками на холстах, писали человека – и это воспринималось анахронизмом.

Лондонская школа – понятие условное; нет никаких эстетических критериев, которые сближали бы этих людей, помимо некоторой склонности к гротеску и экспрессивному письму и потребности в фигуративной живописи. Но манчестерский художник Лоури мало чем отличается от Леона Кософфа, а в компанию с Фройдом его не взяли. Дело было не в стиле – но в некоей отрешенности от «мейнстрима». Они не были протестантами, нет – художники лондонской школы были просто исключительно равнодушными к внешнему миру людьми.

В 1976 году они организовали выставку под названием «Человеческая глина» и опубликовали манифест против абстракции, главенствовавшей тогда в изобразительном искусстве. Фигуративная живопись в те годы снова вернулась на короткое время в Европу – не только в Англии. Джакометти, Бальтюс, Бюффе, – европейская фигуративная живопись вспомнила о том, что в центре искусства Запада стоит человек; впрочем, воспоминание было дискретным. То была словно вечерняя зарница масляной великой живописи прошлых веков – воспоминание о гуманистическом искусстве Запада, которое уходило.

Все они – иммигранты: Люсьен Фройд и Карл Ауэрбах – евреи из германского 3его рейха, Леон Кософф и Рон Китай – потомки еврейских беженцев из России; Френсис Бэкон – ирландец. Лондон для них – не почва, но город-космополит, убежище во время мировой бойни. Эту условную группу принято сближать с экзистенциализмом; правды ради надо сказать, что лишь Люсьен Фройд, вероятно, мог бы поддержать разговор на эту тему, талант прочих участников группы никак вербализован не был. Высказывания Бэкона о рождении и смерти многозначительны, но трудно оформить их в систему взглядов.

Фройд – из интеллектуальной, профессорской семьи, человек рефлексирующий; он несомненно знал, что делает, и почему. Его живопись, вопиюще реалистическая, возникла тогда, когда реализм не то что вышел из моды, реализм фактически был объявлен несуществующим. Даже его товарищи по «лондонской школе» хоть и занимались рисованием фигур, никак реалистами считаться не могли. Фройд проявил невиданную выдержку, продолжая упорно заниматься рисованием фигуры и скрупулезным исследованием анатомии.

Люсьен Фройд был несомненно наиболее одаренным из всех и наиболее последовательным; его упорство живописца и его дар живописного ремесленника сопоставимы с упорством и даром Рембрандта. Надо сказать, что цветовая гамма Фройда и Рембрандта крайне схожи; возможно, это происходило сознательно – внутренний диалог, который мастер всю жизнь вел с Микеланджело усугублялся его диалогом с Рембрандтом.

Фройд владеет тем же приемом красочной кладки, он пишет очень пастозно, накладывая мазки поверх друг друга, как бы в перехлест, так что оставляет нижний цвет заметным, чтобы он играл в сочетании с верхним слоем.

Поскольку пишет он неконтрастно, то такая техника накладывания краски создает очень богатую, разнообразную трепещущую поверхность – вроде бы однородно закрашенную, но крайне богатую оттенками. Так именно писал Рембрандт лица стариков – они светятся во тьме и, кажется, сделаны из золота; присмотревшись, зритель видит десятки оттенков золота и охры.

Палитра Фройда тяготеет к палитре Рембрандта, но слово «золото» в голову не приходит.

Палитра Фройда тоном и цветом напоминает крепкий чай; это тот самый цвет, который характеризует английский город и английское искусство в принципе. Если вспомнить классические вещи Гейнсборо или Хоггарта, то в них колорит тоже напоминает темный чай. Фактически палитра – это собрание земель (то есть пигменты, полученные из разнообразных глин: охры, сиены, умбры, ван-дик; надо сказать, что разная почва дает несхожие оттенки одного и того же цвета – французская светлая охра не похожа на итальянскую светлую охру) – совсем без кобальтов и кадмиев.

Фройд не примешивает к земельным краскам никаких сильно красящих (как кадмии) пигментов – избегает цветовых взрывов. Это всегда работа на подобиях, оркестровка цвета – цветами, подобными ему (как учил, например, Гоген). Палитра Фройда – причем, это не упрек, но свидетельство лаконичного выбора мастера, – однообразна.

От холста к холсту он возвращается к одной и той же цветовой гамме, варьируя ее, впрочем, не очень радикально. Превалирует теплый глубокий коричневый тон с оттенками золотого, с вкраплениями терракотового, – возникает общая карнация картины, которая так похожа цветом на чай или на британские кирпичные коттеджи. Примерно то самое ощущение, которое получает глаз при созерцании британской кирпичной улицы, с бурыми викторианскими домиками.

Кстати сказать, пейзажи английских задних двориков – то есть, низких построек бурой кирпичной кладки, треснувшего лилового асфальта, чахлого дерева с жухлой, почти рыжей листвой – Фройд любит писать.

Бежевые рамы и белые переплеты окон, свинцово-серые водосточные трубы, цемент, скрепляющий кирпичи, – Люсьен Фройд все эти детали пишет столь же подробно, как он пишет морщины и складки на теле обнаженной модели. Ему доставляет особое удовольствие перечисление деталей. Когда Фройд рисует листья дерева, то он делает это не так, как делают английские сентименталисты: мятущиеся под ветром растрепанные кроны – этот стиль ему не близок. Гейнсборо бы написал размашистой кистью порыв цветовой массы, но Фройд перечисляет листочки с тщанием истинно австрийского художника; так писал орнаменты Гюстав Климт, так Климт вырисовывал узоры на платьях своих вычурных дам.

Люсьен Фройд унаследовал от австрийской школы это любование извивом и экзотической подробностью; когда подробностей много, он ими упивается. Ему свойственна особая внимательность – въедливость без катарсиса; художник всматривается напряженно, рисует подробно, но изображение нигде не взрывается в экстатическом жесте, цвете, конфликте; эту ровную интонацию художник не прерывает ни единым утверждением.

Одним из героев Фройда, пусть и неодушевленным, но полноправным персонажем, постоянно появляющемся на холстах, – является грязь. Грязь Фройд пишет как отдельную и властную субстанцию; он рисует мятое и грязное белье; он рисует грязные доски пола и скрупулезно изображает щели с набившимся внутрь мусором; он с удовольствие отмечает грязь на стенах и внимательно фиксирует протечки, пятна и пыльные углы. Изображать грязь ему тем легче, что палитра, состоящая из земельных красок, вследствие многочисленных смесей неизбежно приходит к усредненному грязному тону, который не имеет цвета вообще; это абстрактный серо-бурый сгусток. Эти сгустки цветовой грязи особенно ценимы Фройдом.

В свое время Делакруа предупреждал, что нельзя смешивать более трех красок сразу – теряется цветовой адрес, легко потерять суть замеса, ради которой все затевалось.

Сам Делакруа так дорожил результатами своих смесей (иногда это были подлинные цветовые открытия), что после окончания сеанса снимал их шпателем с палитры и складывал в отдельный конверт. Эдгар Дега, обожавший Делакруа, покупал у торговцев конверты с поскребками с палитры Делакруа – так высоко ценил он алхимические опыты последнего. В случае палитры Фройда, поскребки красочных замесов – то есть тот слой красочного месива, что снимает с поверхности палитры художник, чистя палитру после дневной работы, – коллекционировал сам мастер.

Смеси на палитре Фройда достаточно однообразные, серо-бурого оттенка, соскребая их, художник не складывал их в конверт, но вытирал нож шпателя о стену мастерской. Как результат – с течением времени стена превратилась в фактурную поверхность, утыканную комками засохшей грязной краски, точно прилипшими комьями земли. Фройд неоднократно писал эту стену, выбирая ее в качестве фона для своих «портретов обнаженных».

В небольшом холсте, изображающем старую раковину, особое внимание уделено ржавчине, разъевшей эмаль – от фотографии же с японскими борцами зритель видит лишь пару сантиметров («Два японских борца над раковиной». 1983 – 87. Арт-институт, Чикаго).

В той же коллекции в Осло, где находится и опустошенная любовью пара, имеется страннейший холст «Лежащая на досках» (1989, частная коллекция, Осло) на которой изображена голая женщина, лежащая на полу. Тема грязного пола, который занимает половину холста, усугублена темой мятого постельного белья. – являющегося фоном (если так можно выразиться) картины.

Подле лежащей фигуры вывалена буквально гора мятых простыней, это не одна смятая простыня, соскользнувшая с постели в пылу утех, это простыни в промышленном количестве – такое количество грязного белья может быть только в прачечной.

Содержание картины, таким образом, составляет единство трех стихий – грязного пола, грязного белья и теля, которое разглядывается художником столь же бестрепетно. В «Обнаженном с задранной ногой» (1992, Хиршхорн-музей) Фройд повторяет этот же прием: любимый натурщик Лей Боури лежит на куче грязного белья, сваленной на грязный дощатый пол.

Глядя на эту вещь, знаток Шекспира может иронизировать и сказать, что картина изображает Фальстафа из того эпизода «Виндзорских проказниц», в котором толстяк вывалил кучу грязного белья из бельевой корзины, чтобы укрыться там самому, прячась от ревнивого мужа. Впрочем, такую кучу грязного белья, какая нарисована Фройдом, невозможно вместить ни в какую бельевую корзину; это не просто преувеличение и изображение нереальной ситуации – это откровенный символ неряшливой и скомканной жизни.

В этом странном, беглом, бивачном бытии – находится голый человек.

Первая мысль, когда попадаешь в грязное помещение, проверить, защищен ли ты от грязи, не испачкаешься ли. Раздеться в грязи – самое дикое, что может совершить гость грязного дома. Но герои Фройда совершают именно это.

3

Люсьен Фройд – внук психоаналитика Зигмунда Фройда и сын архитектора, беженца из 3его Рейха. Его австро-еврейское происхождение, происхождение из семьи, давшей квази-религию поколениям европейцев, заменившей веру в Бога верой в подсознание – оказало несомненное влияние на его искусство.

Но важно здесь и то, что судьба австрийского еврея в безбожном мире ХХ века была столь вопиющей, что не отреагировать на то, как безверие смяло миллионы судеб – невозможно. Глядя на раздетых героев Люсьена Фройда, на их жалкие тела, беззащитно открытые и уязвимые для внешнего мира, нельзя отделаться от ощущения, что это изображены евреи, раздетые перед тем, как их погонят в газовые камеры. Герои Фройда именно не обнаженные, как например «Венера» Джорджоне или рубенсовские крепкие кряжистые дамы, – герои Фройда раздетые, в их наготе всегда есть что-то не вполне приличное или бесстыдное или даже жалкое. Нам и в голову не прийдет что Венера Джорджоне должна бы прикрыться, а глядя на голые тела Фройда мысль об отсутствующей одежде возникает сама собой.

Они брошены на случайные постели, на этих случайных постелей они или предаются блуду (вряд ли с законным супругом жена станет спать на такой странной койке, стоящей посреди комнаты на неметеном полу), или становятся жертвами насилия (а как еще отнестись к тому, что женщину раздели и положили на всеобщее обозрение в развратной позе посреди комнаты). Или, что так же вероятно, предназначены для какой-то чудовищной процедуры – казни, убийства, опытов.

Это ненормальное сочетание грязной комнаты, дрянной железной кровати, мятого нечистого белья, рваного матраса – и обнаженного тела светской дамы, которую только что раздели – говорит о том, что происходит нечто ненормальное, дурное.

Тела иногда лежат вповалку – Фройд любит писать нескольких обнаженных рядом; порой эти фигуры напоминают тела мертвецов.

Однажды Люсьен Фройд написал портрет умершей матери – и сделал это в той же бестрепетно исследовательской манере, что лишь усилило эффект трагедии. Мать художника лежит мертвая и окоченевшая на постели – но точно так же художник укладывает и живых; порой он заставляет своих натурщиков лежать на полу, на грязных досках; иногда он пишет их тела с такого ракурса, с какого рассматривает тела своих жертв только палач, – который подходит к телу и глядит на распластанного сверху вниз.

Опыт Майданека и Бухенвальда, еврейских нагих женщин, брошенных на пол газовой камеры – об этом невозможно не вспомнить, глядя на тела светских лондонских дам. Мы отлично знаем, что изображена лондонская мастерская Люсьена Фройда, кровать художник специально поставил в центре комнаты, это просто такой сценический прием – но отделаться от того, что это связано с воспоминаниями о Майданеке невозможно.

Есть определенная причина для такого восприятия.

Раздетый человек Ренессанса делается в еще большей степени духовен, нежели он же в одежде: Леонардо и Микеланджело постарались, чтобы мы воспринимали нагую плоть именно так, как концентрацию духовных эманаций. Раздетый узник Майданека превращается в биологический вид, в животное, которое подлежит уничтожению, на том основании, что оно – не человек.

Это две разных наготы.

Нагота ренессансного героя целомудренна – просто в силу того, что она духовна. Зритель может любоваться Венерой Джорджоне и даже желать эту женщину, но она остается недоступно прекрасной. Невозможно обладать Венерой Боттичелли, и Сивиллой Микеланджело.

Барочная и рокайльная традиции сделали красоту более чувственно-доступной, венская сецессия сделала флирт и разврат изысканным удовольствием; но Фройд пишет не разврат, не чувственность и тем более не духовность тела; он пишет нечто иное – то состояние, в котором пол важен, разумеется, но не как признак определения человеческой особи, а как определение особи животного мира.

Герои Микеланджело практически лишены пола – настолько безразличен их автору вопрос секса. Когда Микеланджело изображал женщин (сивилл, например), он наделял их мощным мужеподобным телом: для флорентинца физическая мощь есть выражение мощи духовной.

Герои Люсьена Фройда не просто различимы по половому признаку, они практически только таким образом и различимы; секс составляет основное содержание их жизни. Живописец разглядывает половые органы своих моделей внимательно и тщательно выписывает; он не делает ни малейшего усилия прикрыть половой член мужчины и ли спрятать срамные губы женщины – хотя есть тьма распространенных уловок для этого – хотя бы полутень, которая обычно скрадывает то, что находится между ног.

Но Фройд пишет эту подробность анатомии с упоенной требовательностью к подробностям, вырисовывает все волосы на лобке. Эти детали анатомического строения не менее важны (подчас в его картинах – более) нежели ухо или глаз.

Большинство холстов с обнаженными называется «Портрет обнаженного» – художник таким образом подчеркивает, что портрет – это портрет всего тела, причем портрет полового члена более значим для понимания данного мужчины, нежели его глаза. Глаза он может держать и закрытыми: он чаще всего в жизни спит, а когда бодрствует, не так уж много и видит.

Но вот половой член его знает о жизни куда больше его глаза. Мало этого, в своем автопортрете художник написал себя самого обнаженным – с палитрой и кистями в руках, но без нижнего белья художник стоит перед мольбертом. История искусств знает программные автопортреты, которые – вольно или невольно, но чаще намеренно – выдают кредо художника.

Таков автопортрет Веласкеса в Менинах (с горделивым крестом ордена Калатравы на груди), таков автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; таков автопортрет Микеланджело в виде Иосифа Аримафейского, поддерживающего Христа в Пиете; или предсмертный автопортрет беззубого старика Рембрандта.

В данном случае, автопортрет живописца настолько вычурный, что не расценивать его как программное заявление невозможно – перед нами художник, вооруженный двумя инструментами познания действительности: кистью и членом; этот человек стар, сед, морщинист, но он еще силен; его тело изрядно изношено, но жилистое и способно на усилие. Перед нами сильное и опытное, привыкшее защищать свои интересы животное — конечно, это homo sapiens, и даже, вероятно, интересующийся интеллектуальными процессами; но, прежде всего, это биологический вид, все еще способный к физиологическим актам.

Для него и живопись – акт физиологический. Краска нагромождается на холст струпьями, комками, пластами – это не изысканное занятие, не размышления с кистью в руке, но тяжелый труд. Фоном для картины служит стена, о которую голый художник вытирает кисти – все вокруг него испачкано краской. Живопись в этом автопортрете предстает как органический процесс, скорее биологический, нежели умственный.

Это, пожалуй, наиболее странный из существовавших в Европе автопортретов, даже если принимать во внимание то, как себя нарисовал Караваджо – в отрубленной голове Голиафа.

Изображение нагого тела – и в особенности нагого тела, которое не прячет подробностей пола, неумолимо наталкивает на эротические мысли. Люсьен Фройд с ярко выраженной рефлексией в отношении предшественников – представителей Венского Сецессиона, доводит их эротизм до странного анатомического состояния.

Эротика последних слишком очевидна, чтобы ее наличие обсуждать, а автопортрет обнаженного Шилле рядом с обнаженной женой слишком буквально рифмуется с фройдовским автопортретом (хотя и не достигает такой эпатажно надменной концентрации) чтобы отрицать связь Люсьена Фройда с эротическими провокативными холстами венцев. Помимо прочего, манера рисования Шилле – один из источников вдохновения Люсьена Фройда (это виднее всего в офортах Люсьена Фройда, мастерских, упругих и отточенных).

Изысканная нервность Шилле (то, как Шилле рисует пальцы например) передается в рисунках и офортах Фройда, и даже в его живописи. Что же касается эротики – а живопись Климта и Шилле прежде всего сугубо эротична, то и здесь Фройд следует венской школе – но превосходит ее в откровенности.

Нередко персонажи Люсьена Фройда изображены сразу же после полового акта: они лежат рядом на измятой постели, опустошенные, усталые, и зрителя поражает не духовная близость, но бренный союз голых усталых тел. Их тела переплетены причудливо: руки поверх рук партнера, ноги поверх ног – когда удовлетворение достигнуто и страсть прошла мы можем рассмотреть их анатомические подробности. Эти тела отнюдь не прекрасны: мы видим вздутые вены и дряблые животы, кожа бледная и увядшая, груди обвисли; совокупление принесло им удовлетворение, люди спят.

Художник, изображающий всю жизнь нагие тела, он остается абсолютно бесстрастен; отсюда возникает ощущение, что его голые тела не знают любви; персонажи возможно участвовали в половом акте минуту назад; персонажи картины, что называется, занимались любовью – но то чувство, которое они переживают, совсем не похоже на любовь.

Герои не испытывают друг к друг ни тепла, ни сострадания, ни даже признательности.

После занятий любовью партнеры лежат рядом опустошенные и сонные (см., например, «Два мужчины» из национальной картинной галерее в Эдинбурге или «Обнаженный мужчина и его друг»; частная коллекция, Осло) – перед зрителем животный процесс физической близости, и ничего кроме.

Это и составляет тот единственный контраст, присутствующий в полотнах Фройда (вообще он пишет подобиями, но здесь речь о противопоставлении): средствами гуманистического искусства, используя палитру Рембрандта, он создает произведения доказывающие животную природу человека.

В сущности, в живописи все задумано наоборот: физическими материальными усилиями и средствами живописей передает духовное. Но в данном случае – проверенно духовный прием (палитра Рембрандта, что может быть духовнее) выбран для воплощения животного содержания.

Этот контраст переживается зрителем не сразу. Картина проникает в сознание путями, проторенными Рембрандтом и Микеланджело, а уже потом становится ясно, что содержание картины сугубо физиологическое.

Перед нами распад духовного человека, и художник констатирует это – возможно без радости, но тщательно, с той же тщательностью, с какой раздевали евреек, готовя их к последней прогулке по «небесной дороге».

4

Вечный спор Сорбонны и Оксфорда, то есть спор реалистов и номиналистов, заключался в противопоставлении глобальной концепции – и сухих фактов.

Реальность Сорбонского профессора – это идеальное понятие, предшествующее самой вещи; номинализм оксфордского ученого – это набор фактов, которыми он опровергает общие концепции. Идеальное – опровергается фактографией, фактография – принижена в своем значении идеальным: разве вечный спор детальной северной школы живописи с обобщающей пластикой итальянцев – не содержится в диспуте между Сорбонной и Оксфордом?

Спор Оксфорда с Сорбонной спародировал Рабле, изобразив англичанина Таумаста, дебатирующего с проказником Панургом.

Сцена эта, в которой Панург, как бы подчиняясь фактографии Таумаста, низводит ее на уровень бессмысленной жестикуляции (ведь и всякий жест – факт), имеет прямое отношение к живописи и живописным приемам. Детализация северных школ и обобщения южных школ – это, безусловно, проекция спора реалистов и номиналистов. Английская масляная живопись в этом отношении не уступает в детализации и подробностях немецкой школе; если считать, что Гольбейн воплощает сразу обе – и английскую и немецкую – манеры рисования, то творчество Гольбейна становится критерием фактографии в живописи.

Англия слишком персоналистическая страна, страна факта и философии объективизма; портретная живопись должна была получить в ней невиданное развитие. Так и произошло. Персоналистская культура Британии, разумеется, развивала искусство портрета более нежели какое-либо еще; великой пластической культуры, культуры соборов и скульптур, архитектурных шедевров и алтарей, написанных гениями – Англия не знает.

В Англии не было пластического триумфа Возрождения, и пластика не стала символом свободы; для Англии портретное искусство значит нечто иное.

На Трафальгарской площади, справа от Национальной галереи – находится Национальная портретная галерея, гордость страны, заполненная портретами выдающихся англичан.

Виднейших и знатнейших англичан увековечили самые прославленные английские живописцы; разумеется, на первом месте здесь представители королевской семьи, но имеются и банкиры, и финансисты, и генералы, и ученые, и даже писатели.

Любопытно, что крупнейшими портретистами (и вообще, художниками) Англии стали иммигранты, приехавшие в Англию из Европы: немец Ганс Гольбейн принес в английскую культуру твердость в анализе личности; фламандец Ван Дейк принес румянощекость и праздность; австриец Люсьен Фройд принес нечто такое, что трудно поддается однозначной формулировке. Это, разумеется, ощущение бренности бытия – что противоречит основной цели живописи: обессмертить человека.

Но помимо бренности и уязвимости Люсьен Фройд пишет то, что очень важно для фактографической персоналистской культуры – он пишет идею равенства всех перед лицом небытия. Это исключительно демократическая живопись.

Англичанин, чей домик-крепость как две капли воды похож на домик-крепость соседа, англичанин, который стоит на собственных ногах и не смешивается с толпой, – принимает мир Запада как мир равных; и если не получилось (и кто сказал, что получится? Возрождение? Микеланджело?) стать равными в величии и подвиге созидания, – то стать равными в бренности и уязвимости – тоже неплохо.

Люсьен Фройд оказался тем, кто написал надгробное слово Ренессансу, и это многим понравилось.

Быть таким, как Савонарола и Леонардо хотят, как выяснилось, немногие, но большинство готово примириться с тем, что они равны в наготе и предстанут перед Богом, который в их представлении отсутствует. На пустых небесах, с пустыми руками.

Максим Кантор

|

|

|

| Люсьен Фройд

Данный фрагмент опубликован в «Стори» – в развернутом виде глава выйдет в книге «Чертополох». 1 Закономерно, что пятисотлетняя история масляной живописи завершается мастером, образы которого по внешним параметрам очень напоминают микеланджеловские. В центре искусства Микеланджело Буаноротти стоял человек, и в центре искусства Люсьена Фройда тоже находится человек. Все свои холсты Фройд посвятил изображению нагой человеческой фигуры. Причем, обнаженность человека – практически обязательное условие для того, чтобы персонаж попал на картину Люсьена Фройда. Существуют несколько портретов людей в одежде кисти Фройда, но это исключения из правила. Герои холстов не всегда профессиональные натурщики (точнее сказать, люди, которых художник превратил в профессиональных натурщиков, как это он сделал с социальным работником Ли Броуди), чаще всего – это люди светские, которые привыкли прятать свое тело под смокингами и дорогими платьями, и которым пришлось раздеться. Можно отнести потребность к обнажению тела – фрейдистской установкой на то, что подсознание и спрятанный грех формирует сознание; в конце концов, Люсьен Фройд – внук Зигмунда. Тела своих моделей Фройд изображает как тела грешные, в буквальном смысле этого слова. Этими телами нельзя любоваться, как любуются творением Бога. Это не тела атлетов и не соблазнительные нежные тела юных созданий; когда мастер Возрождения писал обнаженную фигуру, он почти всегда писал развитую мускулатуру и физическое совершенство – но у Фройда не так. Тела героев Фройда вовсе не спортивны; в последние годы жизни художник нашел двух феноменально жирных людей – мужчину и женщину, – и сделал этих людей своими постоянными героями. Складки жира, дряблый живот, обвисшие груди – таких героев Ренессанс просто не знает. Люсьену Фройду доставляет удовольствие нарушать табу Ренессанса, разрушать физический идеал, настаивать на том, какова нелицеприятная реальность. Без покровов человек скорее жалок – это не особенно совершенное произведение. Несомненно, склонность к типично фрейдистскому анализу в картинах внука присутствует; например, художник Фройд акцентирует внимание на изображении пола – он не стесняется тщательно вырисовывать гениталии; более того, художнику настолько нравится шокировать обывателя-зрителя, что он помещает гениталии в оптический центр картины, заставляет всю композицию вращаться вокруг причинного места. Вероятно, заставить светского щеголя раздеться донага – это одно из удовольствий; надо объяснить и показать богатому заказчику портрета, что искусство признает только моральные авторитеты. Возможно, такое соображение и присутствовало. Но это лишь один из аспектов письма Люсьена Фройда, скорее поверхностно-эпатажный, нежели сущностный. В целом же, страсть к изображению нагого тела несомненно следует отнести к ренессансной традиции, – которой Фройд следует буквально, попутно опровергая. Ссылка на Микеланджело неслучайна: в интервью Фройд часто упоминает имя Микеланджело, – но утверждение Фройда полярно утверждению Микеланджело. Микеланджело Буонаротти придавал телу исключительное значение. Впервые после античности Микеланджело решается сделать нагую фигуру центром любой композиции; флорентинец прилежно следовал анатомии, любил сложные ракурсы, исследовал повороты и жесты человеческой фигуры, как если бы оставлял иным мирам сведения о важном и неизвестном доселе существе. Фактически, Микеланджело исследовал Бога, – поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Микеланджело даже зафиксировал самый момент создания Богом человека на плафоне Сикстинской капеллы. Микеланджело предпочитал писать нагие фигуры, поскольку нагота в его представлении не постыдна, а напротив – величественна. И Фройд тоже любит писать плоть, но по иной причине. Плоть, в трактовке Фройда, греховна, подвержена порокам; человеческое тело отнюдь не прекрасно, человеческая плоть беззащитна перед временем; Фройд рисует, как тело человека ветшает и умирает. Фрейд агностик; если он и считает, что смертный человек похож на Бога, то лишь потому, что Бога в его представлении – нет, а человек тоже однажды станет прахом. Фройд пишет тела внимательно, как лица, и так же беспощадно. Обыкновенно, художник Ренессанса ограничивался тем, что исследовал руки и лица – на одежду обращали внимания меньше; разве что исследовали одежду с точки зрения классовой принадлежности. Но Фройд пишет нагое тело так же въедливо, как Рембрандт пишет морщинистые лица стариков. Перед нами портрет обнаженного человека, но совсем иной, не ренессансный, – это портреты тел. Рембрандт писал морщины как знаки испытаний и следы размышлений; лица стариков написаны внимательно к морщинам – из уважения и сострадания к каждой минуте горького опыта. Но Фройд пишет дряблые и скверные биологические подробности тел, не сострадая, – но анализируя феномен увядания и смертности. Так ренессансная парадигма завершилась отрицанием героического начала, развенчанием гуманистической концепции. Искусство Люсьена Фройда – это, безусловно, гуманистическое искусство: в центре его – человеческая судьба. Но это пессимистический гуманизм, это отрицание роли человека в истории. Человек, по Фройду, это исчезающий вид, расходный материал.

Микеланджело рисовал рассвет человечества, его главная тема – пробуждение ото сна. Герой Микеланджело – пробуждающийся к жизни, к деятельности, к самопознанию. Микеланджело сверялся с античностью, он утверждал, что античный проект гармонической личности может быть развит христианством: вера одухотворит мыщцы. Фройд тоже ссылается на предшествующую историю искусства: и на античность, и на Микеланджело, и даже на Рембрандта. Однако, Фройд показывает несостоятельность античного и христианского проектов. Фройд пишет увядание биологического вида «человек»: преображение не состоялось. Фройд – певец распада и смертного сна: добрая половина его персонажей спит и почти все они находятся в постели. Фройд даже усиливает интимный характер изображения тем, что почти в каждом полотне изображает гору скомканного белья. Зритель не просто наблюдает за спящим, зрителю дают понять, что сон и постель составляет основное содержание жизни – простыней накопилось столько, что их уже не стирают и не гладят; гора простынь растет от картине к картине, подобно сказочной каше, которая неостановимо лилась из горшка, затопляя город. От реалистического изображения скомканной простыни – живописец закономерно приходит к символическому обобщению: изображен неряшливый быт; от символа – анагогическому толкованию: скомканная простыня есть метафора скомканной жизни, путанной судьбы. Еще шире – в метафизическом понимании картины – это символ вселенского сна, непрекращающегося забытья. Стоит соотнести этот символ вечного сна с книгой родного деда художника (см. Зигмунд Фройд «Толкование сновидений») и связь поколений Фройдов, которую зритель в самом начале разглядывания отмечает в исследовании вопросов пола – приобретает сущностное значение. Люсьен Фройд пишет вечный сон, то есть – подсознание доминирующее над сознанием. Можно ли сказать, что художник отрицает сознание вообще? 2 В семидесятые годы ХХ века в Англии возникла группа, которую окрестили «Лондонской школой», – то были живописцы, которые писали человеческую фигуру, писали вопреки моде. В то время американское искусство (абстрактный экспрессионизм и поп-арт) уже потеснили европейскую пластику. Пикассо был лишен своей короны, его место – смену короля пристрастно зафиксировали – занял Уорхолл. Было объявлено, что живопись – та, первичная, образная, масляная – умерла навсегда. И вдруг наперекор мнению ведущих критиков, наперекор моде появилась группа живописцев (Бэкон, Фройд, Ауэрбах, Кософф, Китай), которые писали красками на холстах, писали человека – и это воспринималось анахронизмом.

Лондонская школа – понятие условное; нет никаких эстетических критериев, которые сближали бы этих людей, помимо некоторой склонности к гротеску и экспрессивному письму и потребности в фигуративной живописи. Но манчестерский художник Лоури мало чем отличается от Леона Кософфа, а в компанию с Фройдом его не взяли. Дело было не в стиле – но в некоей отрешенности от «мейнстрима». Они не были протестантами, нет – художники лондонской школы были просто исключительно равнодушными к внешнему миру людьми. В 1976 году они организовали выставку под названием «Человеческая глина» и опубликовали манифест против абстракции, главенствовавшей тогда в изобразительном искусстве. Фигуративная живопись в те годы снова вернулась на короткое время в Европу – не только в Англии. Джакометти, Бальтюс, Бюффе, – европейская фигуративная живопись вспомнила о том, что в центре искусства Запада стоит человек; впрочем, воспоминание было дискретным. То была словно вечерняя зарница масляной великой живописи прошлых веков – воспоминание о гуманистическом искусстве Запада, которое уходило. Все они – иммигранты: Люсьен Фройд и Карл Ауэрбах – евреи из германского 3его рейха, Леон Кософф и Рон Китай – потомки еврейских беженцев из России; Френсис Бэкон – ирландец. Лондон для них – не почва, но город-космополит, убежище во время мировой бойни. Эту условную группу принято сближать с экзистенциализмом; правды ради надо сказать, что лишь Люсьен Фройд, вероятно, мог бы поддержать разговор на эту тему, талант прочих участников группы никак вербализован не был. Высказывания Бэкона о рождении и смерти многозначительны, но трудно оформить их в систему взглядов. Фройд – из интеллектуальной, профессорской семьи, человек рефлексирующий; он несомненно знал, что делает, и почему. Его живопись, вопиюще реалистическая, возникла тогда, когда реализм не то что вышел из моды, реализм фактически был объявлен несуществующим. Даже его товарищи по «лондонской школе» хоть и занимались рисованием фигур, никак реалистами считаться не могли. Фройд проявил невиданную выдержку, продолжая упорно заниматься рисованием фигуры и скрупулезным исследованием анатомии. Люсьен Фройд был несомненно наиболее одаренным из всех и наиболее последовательным; его упорство живописца и его дар живописного ремесленника сопоставимы с упорством и даром Рембрандта. Надо сказать, что цветовая гамма Фройда и Рембрандта крайне схожи; возможно, это происходило сознательно – внутренний диалог, который мастер всю жизнь вел с Микеланджело усугублялся его диалогом с Рембрандтом. Фройд владеет тем же приемом красочной кладки, он пишет очень пастозно, накладывая мазки поверх друг друга, как бы в перехлест, так что оставляет нижний цвет заметным, чтобы он играл в сочетании с верхним слоем. Поскольку пишет он неконтрастно, то такая техника накладывания краски создает очень богатую, разнообразную трепещущую поверхность – вроде бы однородно закрашенную, но крайне богатую оттенками. Так именно писал Рембрандт лица стариков – они светятся во тьме и, кажется, сделаны из золота; присмотревшись, зритель видит десятки оттенков золота и охры. Палитра Фройда тяготеет к палитре Рембрандта, но слово «золото» в голову не приходит. Палитра Фройда тоном и цветом напоминает крепкий чай; это тот самый цвет, который характеризует английский город и английское искусство в принципе. Если вспомнить классические вещи Гейнсборо или Хоггарта, то в них колорит тоже напоминает темный чай. Фактически палитра – это собрание земель (то есть пигменты, полученные из разнообразных глин: охры, сиены, умбры, ван-дик; надо сказать, что разная почва дает несхожие оттенки одного и того же цвета – французская светлая охра не похожа на итальянскую светлую охру) – совсем без кобальтов и кадмиев. Фройд не примешивает к земельным краскам никаких сильно красящих (как кадмии) пигментов – избегает цветовых взрывов. Это всегда работа на подобиях, оркестровка цвета – цветами, подобными ему (как учил, например, Гоген). Палитра Фройда – причем, это не упрек, но свидетельство лаконичного выбора мастера, – однообразна. От холста к холсту он возвращается к одной и той же цветовой гамме, варьируя ее, впрочем, не очень радикально. Превалирует теплый глубокий коричневый тон с оттенками золотого, с вкраплениями терракотового, – возникает общая карнация картины, которая так похожа цветом на чай или на британские кирпичные коттеджи. Примерно то самое ощущение, которое получает глаз при созерцании британской кирпичной улицы, с бурыми викторианскими домиками. Кстати сказать, пейзажи английских задних двориков – то есть, низких построек бурой кирпичной кладки, треснувшего лилового асфальта, чахлого дерева с жухлой, почти рыжей листвой – Фройд любит писать.

Бежевые рамы и белые переплеты окон, свинцово-серые водосточные трубы, цемент, скрепляющий кирпичи, – Люсьен Фройд все эти детали пишет столь же подробно, как он пишет морщины и складки на теле обнаженной модели. Ему доставляет особое удовольствие перечисление деталей. Когда Фройд рисует листья дерева, то он делает это не так, как делают английские сентименталисты: мятущиеся под ветром растрепанные кроны – этот стиль ему не близок. Гейнсборо бы написал размашистой кистью порыв цветовой массы, но Фройд перечисляет листочки с тщанием истинно австрийского художника; так писал орнаменты Гюстав Климт, так Климт вырисовывал узоры на платьях своих вычурных дам. Люсьен Фройд унаследовал от австрийской школы это любование извивом и экзотической подробностью; когда подробностей много, он ими упивается. Ему свойственна особая внимательность – въедливость без катарсиса; художник всматривается напряженно, рисует подробно, но изображение нигде не взрывается в экстатическом жесте, цвете, конфликте; эту ровную интонацию художник не прерывает ни единым утверждением. Одним из героев Фройда, пусть и неодушевленным, но полноправным персонажем, постоянно появляющемся на холстах, – является грязь. Грязь Фройд пишет как отдельную и властную субстанцию; он рисует мятое и грязное белье; он рисует грязные доски пола и скрупулезно изображает щели с набившимся внутрь мусором; он с удовольствие отмечает грязь на стенах и внимательно фиксирует протечки, пятна и пыльные углы. Изображать грязь ему тем легче, что палитра, состоящая из земельных красок, вследствие многочисленных смесей неизбежно приходит к усредненному грязному тону, который не имеет цвета вообще; это абстрактный серо-бурый сгусток. Эти сгустки цветовой грязи особенно ценимы Фройдом. В свое время Делакруа предупреждал, что нельзя смешивать более трех красок сразу – теряется цветовой адрес, легко потерять суть замеса, ради которой все затевалось. Сам Делакруа так дорожил результатами своих смесей (иногда это были подлинные цветовые открытия), что после окончания сеанса снимал их шпателем с палитры и складывал в отдельный конверт. Эдгар Дега, обожавший Делакруа, покупал у торговцев конверты с поскребками с палитры Делакруа – так высоко ценил он алхимические опыты последнего. В случае палитры Фройда, поскребки красочных замесов – то есть тот слой красочного месива, что снимает с поверхности палитры художник, чистя палитру после дневной работы, – коллекционировал сам мастер. Смеси на палитре Фройда достаточно однообразные, серо-бурого оттенка, соскребая их, художник не складывал их в конверт, но вытирал нож шпателя о стену мастерской. Как результат – с течением времени стена превратилась в фактурную поверхность, утыканную комками засохшей грязной краски, точно прилипшими комьями земли. Фройд неоднократно писал эту стену, выбирая ее в качестве фона для своих «портретов обнаженных». В небольшом холсте, изображающем старую раковину, особое внимание уделено ржавчине, разъевшей эмаль – от фотографии же с японскими борцами зритель видит лишь пару сантиметров («Два японских борца над раковиной». 1983 – 87. Арт-институт, Чикаго). В той же коллекции в Осло, где находится и опустошенная любовью пара, имеется страннейший холст «Лежащая на досках» (1989, частная коллекция, Осло) на которой изображена голая женщина, лежащая на полу. Тема грязного пола, который занимает половину холста, усугублена темой мятого постельного белья. – являющегося фоном (если так можно выразиться) картины. Подле лежащей фигуры вывалена буквально гора мятых простыней, это не одна смятая простыня, соскользнувшая с постели в пылу утех, это простыни в промышленном количестве – такое количество грязного белья может быть только в прачечной. Содержание картины, таким образом, составляет единство трех стихий – грязного пола, грязного белья и теля, которое разглядывается художником столь же бестрепетно. В «Обнаженном с задранной ногой» (1992, Хиршхорн-музей) Фройд повторяет этот же прием: любимый натурщик Лей Боури лежит на куче грязного белья, сваленной на грязный дощатый пол. Глядя на эту вещь, знаток Шекспира может иронизировать и сказать, что картина изображает Фальстафа из того эпизода «Виндзорских проказниц», в котором толстяк вывалил кучу грязного белья из бельевой корзины, чтобы укрыться там самому, прячась от ревнивого мужа. Впрочем, такую кучу грязного белья, какая нарисована Фройдом, невозможно вместить ни в какую бельевую корзину; это не просто преувеличение и изображение нереальной ситуации – это откровенный символ неряшливой и скомканной жизни. В этом странном, беглом, бивачном бытии – находится голый человек. 3 Люсьен Фройд – внук психоаналитика Зигмунда Фройда и сын архитектора, беженца из 3его Рейха. Его австро-еврейское происхождение, происхождение из семьи, давшей квази-религию поколениям европейцев, заменившей веру в Бога верой в подсознание – оказало несомненное влияние на его искусство.

Но важно здесь и то, что судьба австрийского еврея в безбожном мире ХХ века была столь вопиющей, что не отреагировать на то, как безверие смяло миллионы судеб – невозможно. Глядя на раздетых героев Люсьена Фройда, на их жалкие тела, беззащитно открытые и уязвимые для внешнего мира, нельзя отделаться от ощущения, что это изображены евреи, раздетые перед тем, как их погонят в газовые камеры. Герои Фройда именно не обнаженные, как например «Венера» Джорджоне или рубенсовские крепкие кряжистые дамы, – герои Фройда раздетые, в их наготе всегда есть что-то не вполне приличное или бесстыдное или даже жалкое. Нам и в голову не прийдет что Венера Джорджоне должна бы прикрыться, а глядя на голые тела Фройда мысль об отсутствующей одежде возникает сама собой. Они брошены на случайные постели, на этих случайных постелей они или предаются блуду (вряд ли с законным супругом жена станет спать на такой странной койке, стоящей посреди комнаты на неметеном полу), или становятся жертвами насилия (а как еще отнестись к тому, что женщину раздели и положили на всеобщее обозрение в развратной позе посреди комнаты). Или, что так же вероятно, предназначены для какой-то чудовищной процедуры – казни, убийства, опытов. Это ненормальное сочетание грязной комнаты, дрянной железной кровати, мятого нечистого белья, рваного матраса – и обнаженного тела светской дамы, которую только что раздели – говорит о том, что происходит нечто ненормальное, дурное. Однажды Люсьен Фройд написал портрет умершей матери – и сделал это в той же бестрепетно исследовательской манере, что лишь усилило эффект трагедии. Мать художника лежит мертвая и окоченевшая на постели – но точно так же художник укладывает и живых; порой он заставляет своих натурщиков лежать на полу, на грязных досках; иногда он пишет их тела с такого ракурса, с какого рассматривает тела своих жертв только палач, – который подходит к телу и глядит на распластанного сверху вниз. Опыт Майданека и Бухенвальда, еврейских нагих женщин, брошенных на пол газовой камеры – об этом невозможно не вспомнить, глядя на тела светских лондонских дам. Мы отлично знаем, что изображена лондонская мастерская Люсьена Фройда, кровать художник специально поставил в центре комнаты, это просто такой сценический прием – но отделаться от того, что это связано с воспоминаниями о Майданеке невозможно. Раздетый человек Ренессанса делается в еще большей степени духовен, нежели он же в одежде: Леонардо и Микеланджело постарались, чтобы мы воспринимали нагую плоть именно так, как концентрацию духовных эманаций. Раздетый узник Майданека превращается в биологический вид, в животное, которое подлежит уничтожению, на том основании, что оно – не человек. Это две разных наготы. Нагота ренессансного героя целомудренна – просто в силу того, что она духовна. Зритель может любоваться Венерой Джорджоне и даже желать эту женщину, но она остается недоступно прекрасной. Невозможно обладать Венерой Боттичелли, и Сивиллой Микеланджело. Барочная и рокайльная традиции сделали красоту более чувственно-доступной, венская сецессия сделала флирт и разврат изысканным удовольствием; но Фройд пишет не разврат, не чувственность и тем более не духовность тела; он пишет нечто иное – то состояние, в котором пол важен, разумеется, но не как признак определения человеческой особи, а как определение особи животного мира. Герои Микеланджело практически лишены пола – настолько безразличен их автору вопрос секса. Когда Микеланджело изображал женщин (сивилл, например), он наделял их мощным мужеподобным телом: для флорентинца физическая мощь есть выражение мощи духовной. Герои Люсьена Фройда не просто различимы по половому признаку, они практически только таким образом и различимы; секс составляет основное содержание их жизни. Живописец разглядывает половые органы своих моделей внимательно и тщательно выписывает; он не делает ни малейшего усилия прикрыть половой член мужчины и ли спрятать срамные губы женщины – хотя есть тьма распространенных уловок для этого – хотя бы полутень, которая обычно скрадывает то, что находится между ног. Но Фройд пишет эту подробность анатомии с упоенной требовательностью к подробностям, вырисовывает все волосы на лобке. Эти детали анатомического строения не менее важны (подчас в его картинах – более) нежели ухо или глаз. Большинство холстов с обнаженными называется «Портрет обнаженного» – художник таким образом подчеркивает, что портрет – это портрет всего тела, причем портрет полового члена более значим для понимания данного мужчины, нежели его глаза. Глаза он может держать и закрытыми: он чаще всего в жизни спит, а когда бодрствует, не так уж много и видит. Но вот половой член его знает о жизни куда больше его глаза. Мало этого, в своем автопортрете художник написал себя самого обнаженным – с палитрой и кистями в руках, но без нижнего белья художник стоит перед мольбертом. История искусств знает программные автопортреты, которые – вольно или невольно, но чаще намеренно – выдают кредо художника. Таков автопортрет Веласкеса в Менинах (с горделивым крестом ордена Калатравы на груди), таков автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; таков автопортрет Микеланджело в виде Иосифа Аримафейского, поддерживающего Христа в Пиете; или предсмертный автопортрет беззубого старика Рембрандта. В данном случае, автопортрет живописца настолько вычурный, что не расценивать его как программное заявление невозможно – перед нами художник, вооруженный двумя инструментами познания действительности: кистью и членом; этот человек стар, сед, морщинист, но он еще силен; его тело изрядно изношено, но жилистое и способно на усилие. Перед нами сильное и опытное, привыкшее защищать свои интересы животное — конечно, это homo sapiens, и даже, вероятно, интересующийся интеллектуальными процессами; но, прежде всего, это биологический вид, все еще способный к физиологическим актам. Для него и живопись – акт физиологический. Краска нагромождается на холст струпьями, комками, пластами – это не изысканное занятие, не размышления с кистью в руке, но тяжелый труд. Фоном для картины служит стена, о которую голый художник вытирает кисти – все вокруг него испачкано краской. Живопись в этом автопортрете предстает как органический процесс, скорее биологический, нежели умственный.

Это, пожалуй, наиболее странный из существовавших в Европе автопортретов, даже если принимать во внимание то, как себя нарисовал Караваджо – в отрубленной голове Голиафа. Изображение нагого тела – и в особенности нагого тела, которое не прячет подробностей пола, неумолимо наталкивает на эротические мысли. Люсьен Фройд с ярко выраженной рефлексией в отношении предшественников – представителей Венского Сецессиона, доводит их эротизм до странного анатомического состояния. Эротика последних слишком очевидна, чтобы ее наличие обсуждать, а автопортрет обнаженного Шилле рядом с обнаженной женой слишком буквально рифмуется с фройдовским автопортретом (хотя и не достигает такой эпатажно надменной концентрации) чтобы отрицать связь Люсьена Фройда с эротическими провокативными холстами венцев. Помимо прочего, манера рисования Шилле – один из источников вдохновения Люсьена Фройда (это виднее всего в офортах Люсьена Фройда, мастерских, упругих и отточенных). Изысканная нервность Шилле (то, как Шилле рисует пальцы например) передается в рисунках и офортах Фройда, и даже в его живописи. Что же касается эротики – а живопись Климта и Шилле прежде всего сугубо эротична, то и здесь Фройд следует венской школе – но превосходит ее в откровенности. Нередко персонажи Люсьена Фройда изображены сразу же после полового акта: они лежат рядом на измятой постели, опустошенные, усталые, и зрителя поражает не духовная близость, но бренный союз голых усталых тел. Их тела переплетены причудливо: руки поверх рук партнера, ноги поверх ног – когда удовлетворение достигнуто и страсть прошла мы можем рассмотреть их анатомические подробности. Эти тела отнюдь не прекрасны: мы видим вздутые вены и дряблые животы, кожа бледная и увядшая, груди обвисли; совокупление принесло им удовлетворение, люди спят. Художник, изображающий всю жизнь нагие тела, он остается абсолютно бесстрастен; отсюда возникает ощущение, что его голые тела не знают любви; персонажи возможно участвовали в половом акте минуту назад; персонажи картины, что называется, занимались любовью – но то чувство, которое они переживают, совсем не похоже на любовь. Герои не испытывают друг к друг ни тепла, ни сострадания, ни даже признательности. После занятий любовью партнеры лежат рядом опустошенные и сонные (см., например, «Два мужчины» из национальной картинной галерее в Эдинбурге или «Обнаженный мужчина и его друг»; частная коллекция, Осло) – перед зрителем животный процесс физической близости, и ничего кроме. Это и составляет тот единственный контраст, присутствующий в полотнах Фройда (вообще он пишет подобиями, но здесь речь о противопоставлении): средствами гуманистического искусства, используя палитру Рембрандта, он создает произведения доказывающие животную природу человека. В сущности, в живописи все задумано наоборот: физическими материальными усилиями и средствами живописей передает духовное. Но в данном случае – проверенно духовный прием (палитра Рембрандта, что может быть духовнее) выбран для воплощения животного содержания. Этот контраст переживается зрителем не сразу. Картина проникает в сознание путями, проторенными Рембрандтом и Микеланджело, а уже потом становится ясно, что содержание картины сугубо физиологическое. Перед нами распад духовного человека, и художник констатирует это – возможно без радости, но тщательно, с той же тщательностью, с какой раздевали евреек, готовя их к последней прогулке по «небесной дороге». 4 Вечный спор Сорбонны и Оксфорда, то есть спор реалистов и номиналистов, заключался в противопоставлении глобальной концепции – и сухих фактов.

Реальность Сорбонского профессора – это идеальное понятие, предшествующее самой вещи; номинализм оксфордского ученого – это набор фактов, которыми он опровергает общие концепции. Идеальное – опровергается фактографией, фактография – принижена в своем значении идеальным: разве вечный спор детальной северной школы живописи с обобщающей пластикой итальянцев – не содержится в диспуте между Сорбонной и Оксфордом? Спор Оксфорда с Сорбонной спародировал Рабле, изобразив англичанина Таумаста, дебатирующего с проказником Панургом. Сцена эта, в которой Панург, как бы подчиняясь фактографии Таумаста, низводит ее на уровень бессмысленной жестикуляции (ведь и всякий жест – факт), имеет прямое отношение к живописи и живописным приемам. Детализация северных школ и обобщения южных школ – это, безусловно, проекция спора реалистов и номиналистов. Английская масляная живопись в этом отношении не уступает в детализации и подробностях немецкой школе; если считать, что Гольбейн воплощает сразу обе – и английскую и немецкую – манеры рисования, то творчество Гольбейна становится критерием фактографии в живописи. Англия слишком персоналистическая страна, страна факта и философии объективизма; портретная живопись должна была получить в ней невиданное развитие. Так и произошло. Персоналистская культура Британии, разумеется, развивала искусство портрета более нежели какое-либо еще; великой пластической культуры, культуры соборов и скульптур, архитектурных шедевров и алтарей, написанных гениями – Англия не знает. В Англии не было пластического триумфа Возрождения, и пластика не стала символом свободы; для Англии портретное искусство значит нечто иное. На Трафальгарской площади, справа от Национальной галереи – находится Национальная портретная галерея, гордость страны, заполненная портретами выдающихся англичан. Виднейших и знатнейших англичан увековечили самые прославленные английские живописцы; разумеется, на первом месте здесь представители королевской семьи, но имеются и банкиры, и финансисты, и генералы, и ученые, и даже писатели. Любопытно, что крупнейшими портретистами (и вообще, художниками) Англии стали иммигранты, приехавшие в Англию из Европы: немец Ганс Гольбейн принес в английскую культуру твердость в анализе личности; фламандец Ван Дейк принес румянощекость и праздность; австриец Люсьен Фройд принес нечто такое, что трудно поддается однозначной формулировке. Это, разумеется, ощущение бренности бытия – что противоречит основной цели живописи: обессмертить человека. Но помимо бренности и уязвимости Люсьен Фройд пишет то, что очень важно для фактографической персоналистской культуры – он пишет идею равенства всех перед лицом небытия. Это исключительно демократическая живопись. Англичанин, чей домик-крепость как две капли воды похож на домик-крепость соседа, англичанин, который стоит на собственных ногах и не смешивается с толпой, – принимает мир Запада как мир равных; и если не получилось (и кто сказал, что получится? Возрождение? Микеланджело?) стать равными в величии и подвиге созидания, – то стать равными в бренности и уязвимости – тоже неплохо. Люсьен Фройд оказался тем, кто написал надгробное слово Ренессансу, и это многим понравилось. Быть таким, как Савонарола и Леонардо хотят, как выяснилось, немногие, но большинство готово примириться с тем, что они равны в наготе и предстанут перед Богом, который в их представлении отсутствует. На пустых небесах, с пустыми руками. |

|