«Для лечения заразы глаз…»

4 ноября, 2025 5:29 пп

Seva Novgorodsev

Seva Novgorodsev:

Helena Ulianova пишет: «Уважаемый Seva Novgorodsev! Обращаюсь к вам с необычной просьбой — когда-то, где-то я прочитала в вашей заметке о старинном английском рецепте лечения глаз . Вроде бы из какого-то старинного трактата, чуть ли не средневекового . Но не могу не найти , не вспомнить все подробности. Не могли ли вы напомнить».

С удовольствием.

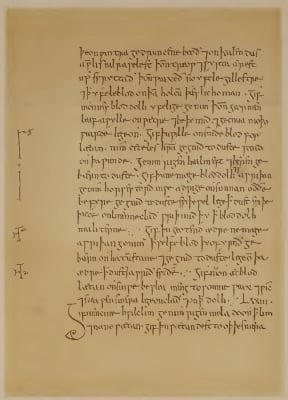

В Британской библиотеке хранится единственный уцелевший экземпляр книги с латинским названием Medicinale Anglicum. Она составлена в 9 веке и написана на старо-английском языке.

Языка этого никто теперь никто не знает, за исключением специалистов на соответствующем филфаке.

Одна из таких специалистов — доктор Кристина Ли из Ноттингемского Университета. Перелистывая страницы, написанные еще при Альфреде Великом, она наткнулась на медицинский рецепт для лечения заразы глаз.

Альфред Великий правил примерно в то время, когда новгородцы призвали на княжение Рюрика с его родом. Наверняка и на новгородчине было немало замечательных врачебных советов, о которых мне просто неизвестно.

Но тут все было прописано так убедительно и подробно, что доктор Ли показала рецепт раннего средневековья медицинским исследователям.

Рецепт достаточно простой: в ступке в течение двух минут толочь чеснок и лук (можно лук-порей), добавить 25 мл английского вина и желчной соли быка или коровы. Добавить дистиллированной воды, процедить, поставить в холодильник на 4 дня и полученную жидкость капать с конца очиненного гусиного пера.

Вся эта история наверняка бы осталась как пример научной самодеятельности лаборантов, если бы не одно обстоятельство. Рецепт решили испробовать на главной опасности в современных больницах, на золотистом стафилококке.

Штаммы этой бактерии путем эволюции выработали метициллин-резистентность. Другими словами, антибиотики их не берут, и любое заражение этими микробами становится крайне опасным.

В госпиталях и больницах с этим стафиллококком идет непрерывная борьба, и медики побеждают далеко не всегда.

И тут – рецепт из книги 9 века. Доктор Ли и лаборанты из ее команды тщательно приготовили средневековые глазные капли и… Нет, на пациентах испытывать не стали, мы все таки живем в 21 веке.

Испытали на культуре смертельно опасного золотистого стафилококка, посеянной в пластмассовых чашках Петри.

Надеялись на слабое антибактериальное воздействие. Каково же было удивление, когда на следующий день вязкие колонии опасной бактерии были на 90 процентов мертвы.

Из истории медицины мы знаем, что Беллоузу и Гутману удалось значительно повысить проницаемость сульфамидов через роговицу глаза в присутствии смачивающих агентов, например детергентов и желчных солей.

Понимаете, в чем там дело — желчная соль — моноглицери-долеиновая кислота при рН 6 0 — 8 5 обладает очень низким поверхностным натяжением (ниже 1 эрг/см2), при котором может происходить самопроизвольное эмульгирование. Этот механизм позволяет проникнуть сквозь мембрану в клетки бактерий.

Вряд ли это было известно в 9 веке. Теоретическая наука до этого не дошла. Действовали эмпирически.

Капали в зараженные глаза и пациенты выздоравливали.

Не все. Процентов на 90

Seva Novgorodsev

Seva Novgorodsev:

Helena Ulianova пишет: «Уважаемый Seva Novgorodsev! Обращаюсь к вам с необычной просьбой — когда-то, где-то я прочитала в вашей заметке о старинном английском рецепте лечения глаз . Вроде бы из какого-то старинного трактата, чуть ли не средневекового . Но не могу не найти , не вспомнить все подробности. Не могли ли вы напомнить».

С удовольствием.

В Британской библиотеке хранится единственный уцелевший экземпляр книги с латинским названием Medicinale Anglicum. Она составлена в 9 веке и написана на старо-английском языке.

Языка этого никто теперь никто не знает, за исключением специалистов на соответствующем филфаке.

Одна из таких специалистов — доктор Кристина Ли из Ноттингемского Университета. Перелистывая страницы, написанные еще при Альфреде Великом, она наткнулась на медицинский рецепт для лечения заразы глаз.

Альфред Великий правил примерно в то время, когда новгородцы призвали на княжение Рюрика с его родом. Наверняка и на новгородчине было немало замечательных врачебных советов, о которых мне просто неизвестно.

Но тут все было прописано так убедительно и подробно, что доктор Ли показала рецепт раннего средневековья медицинским исследователям.

Рецепт достаточно простой: в ступке в течение двух минут толочь чеснок и лук (можно лук-порей), добавить 25 мл английского вина и желчной соли быка или коровы. Добавить дистиллированной воды, процедить, поставить в холодильник на 4 дня и полученную жидкость капать с конца очиненного гусиного пера.

Вся эта история наверняка бы осталась как пример научной самодеятельности лаборантов, если бы не одно обстоятельство. Рецепт решили испробовать на главной опасности в современных больницах, на золотистом стафилококке.

Штаммы этой бактерии путем эволюции выработали метициллин-резистентность. Другими словами, антибиотики их не берут, и любое заражение этими микробами становится крайне опасным.

В госпиталях и больницах с этим стафиллококком идет непрерывная борьба, и медики побеждают далеко не всегда.

И тут – рецепт из книги 9 века. Доктор Ли и лаборанты из ее команды тщательно приготовили средневековые глазные капли и… Нет, на пациентах испытывать не стали, мы все таки живем в 21 веке.

Испытали на культуре смертельно опасного золотистого стафилококка, посеянной в пластмассовых чашках Петри.

Надеялись на слабое антибактериальное воздействие. Каково же было удивление, когда на следующий день вязкие колонии опасной бактерии были на 90 процентов мертвы.

Из истории медицины мы знаем, что Беллоузу и Гутману удалось значительно повысить проницаемость сульфамидов через роговицу глаза в присутствии смачивающих агентов, например детергентов и желчных солей.

Понимаете, в чем там дело — желчная соль — моноглицери-долеиновая кислота при рН 6 0 — 8 5 обладает очень низким поверхностным натяжением (ниже 1 эрг/см2), при котором может происходить самопроизвольное эмульгирование. Этот механизм позволяет проникнуть сквозь мембрану в клетки бактерий.

Вряд ли это было известно в 9 веке. Теоретическая наука до этого не дошла. Действовали эмпирически.

Капали в зараженные глаза и пациенты выздоравливали.

Не все. Процентов на 90