ДЕД, ОКУДЖАВА И СТАЛИН

12 мая, 2018 3:59 пп

Игорь Свинаренко

День рождения Окуджавы же сегодня!

Я про поездку к нему в Переделкино, по делу. Из моей книжки «Донбасс до…»

ДЕД, ОКУДЖАВА И СТАЛИН

С какого времени я помню его, в какой именно момент пошла запись на жесткий диск? Когда это включилось? Когда комп загрузился, и на экране появилась картинка со словом «Привет»?

Я еще не мог говорить, а только смотрел и слушал, точнее, принимал какие-то звуки. Я замечательно помню, глядя снизу вверх, так это и осталось на всю оставшуюся жизнь, узкое лицо деда, с короткими седыми волосами без намека на лысину, только залысины по бокам, лоб не низкий и не сильно высокий, со спокойными ясными глазами.

На нем одежда цвета лягушки, теперь можно описать иначе – цвета хаки (который, видно, так въелся в его жизнь, что не было смысла его корчевать, да и незачем), не френч, но того же покроя – некий мягкий, это я прекрасно помню, что мягкий, не байковый а покрепче, поплотней, растекающийся по телу, а не жестко сидящий – как бы верх пижамы, но, конечно, это была не пижама, скорей, верх же от больничного костюма.

Очень, очень военный цвет, как в военных фильмах, из которых я какие-то уже видел, следя на движениями своих и ненавидя чужих злых. Это первое, что объясняют взрослые детям – что есть чужие, которых надо убивать. Как – убивать? Кино-то игровое, это все так, дурака дяди валяют. Это большие так себе говорят, а дети-то видят, как из человека получается мерзкий труп, и папа с мамой довольны, все правильно, так надо, сынок. И сынок не с молоком, а уже без молока, он уже, как правило, отнятый от груди – впитывает, прошло 50 с лишним лет, а первая – или может вторая, третья запись – не стерлась, она отчетливо читается.

Мы с ним в саду у его домика. Стоим у низкого редкого серого штакетника на границе участков, и он говорит соседу, тоже старику, который курит папироску на своей земле:

– А це Миколин.

Ацэмиколын, ацэмиколын, ацэмиколын. Они повторялись после не раз, когда подходили другие люди, чужие, которых я прежде не видел – но, вроде, хорошие, дед даже не пытался их убить, как это делали со злыми людьми. В кино, по крайней мере.

Что это за непонятные звуки? Наверно, они про меня, раз дед кивает в мою сторону. Сосед-старик смотрит на меня и улыбается. Я доволен. Я правильный человек. У меня все в порядке.

Я тогда еще, стало быть, не говорил. А когда начал? Не помню, и спросить некого. В два года, в три? В четыре? Я, кажется, не был вундеркиндом, я был, скорей, как я теперь это вижу, аутист, переученный – не полностью – аутист, который может имитировать общительность и прикидываться рубахой-парнем.

Мыкола – так дед звал человека, который тоже заботился обо мне. Он был тоже огромный и старый, но как-то легче, легковесней, проще, наивней. Через какое-то время, не сразу, я понял, что это мой отец. Мыкола – мыколын.

Тот зеленый недофренч был, как я сразу заметил, заштопан на локтях. Какой-то толстой витой ниткой, не простой тонкой и прозаической, но солидной, внушительной, серой с переливами – на хаки-то. Эта штопка создавала объемность, у френча появлялся некий дизайн-замысел. Из домашней тряпки он превращался таким манером в арт-объект, в сложную конструкцию, это уже был как бы принт, пусть и растиражированный, но все ж с неповторимостью – художник своей рукой нанес несколько штрихов, и теперь это никак не сошедший с конвейера анонимный ширпотреб, но шедевр, маленький шедевр.

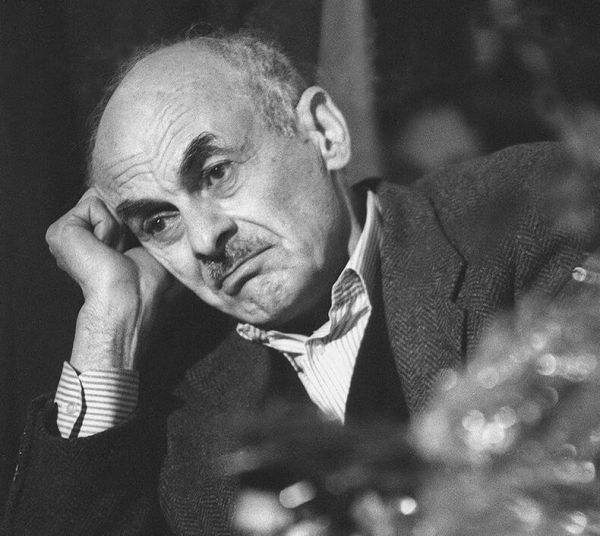

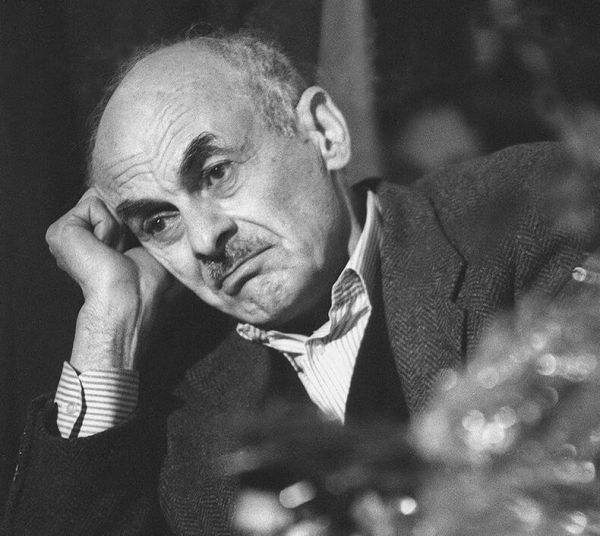

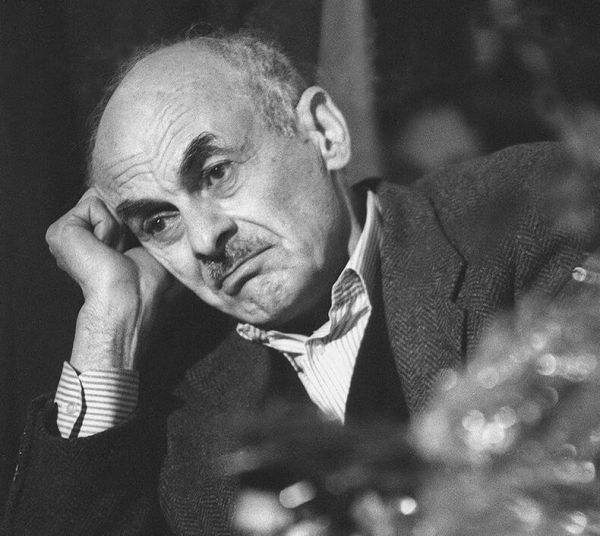

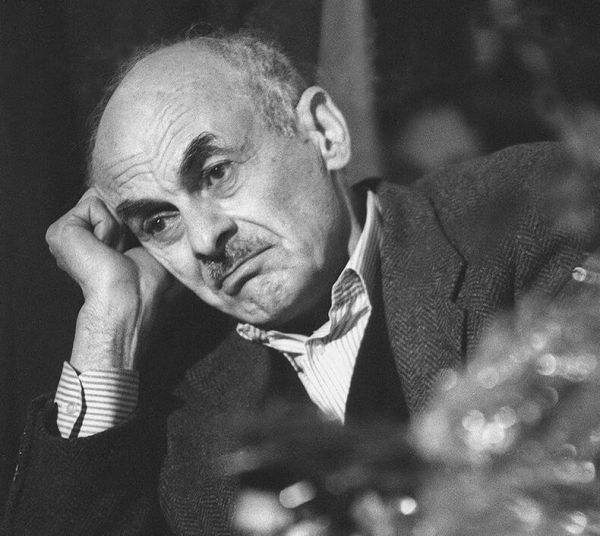

Через много лет, кажется в 1993-м, или в начале 1994-го, я помню, что была зима, и я застрял на своем Москвиче в снегу у забора дачи – я увидел такую же масштабную, объемную, почти художественную штопку на рукавах фланелевой, красное с белым и, кажется, с синим, на протертых локтях же – Булата Окуджавы, к которому я по делу заехал в Переделкино.

По простому делу, завизировать некий текст, написанный с его слов. Дело было настолько простое, что предполагалось послать к классику шофера или вовсе курьера, но уж я вызвался сам, и посмотреть на поэта, которого не видел к тому моменту лет уж 10, и при надобности с его слов внести правку.

И вот он читал, а я ждал, смотрел на него и любовался этой ручной затейливой штопкой. Так прошло минут 20, после чего он сказал, что работы много, и он ее сделает на неделе, как только выдастся пара часов.

Я попрощался, вышел, завел машину – но выехать из глубокого дачного рыхлого снега не смог.

Поэт стоял в дверях и смотрел на мои попытки все же выскочить на дорогу из бессмысленной грязной белой каши, русский, значит, путь. Через минуту или три, когда все стало ясно, он подошел к машине и воткнулся в нее сзади – давай, газуй потихоньку, а я подсоблю, подтолкну плечом!

Я выскочил и решительно возразил, предложил поменяться местами, чтоб он за штурвалом, а я тупо толкал бы. Мне уж было известно, с его слов, что машину он водил.

Когда он рассказывал мне, в компании (пили водку и чай, на кухне, в доме его калужских друзей, еще по тем временам, когда он был в провинции сельским учителем), то есть и еще кому-то, и другим, что любит водить – поскольку это дает ему иллюзию свободы.

Вот именно что иллюзию.

Я много позже, получив права, оценил эту фразу. А у него-то прав не было! Как-то лень было их получать, он легкомысленно от этого отмахивался. Когда его тормозили на дороге проверить документы, он врал, что забыл права дома.

Ментам в голову не приходило, что седой благообразный интеллигент катается без документов, которых ему отчего бы и не иметь, пойди да получи. Его всякий раз отпускали, слабо пожурив.

Я пригласил его на водительское сиденье, чтоб самому залезть в снег и упереться в корму Москвича, зная, что он уж сумеет аккуратно и уместно газовать – но он решительно отказался и махнул в мою сторону рукой, давай, мол, за руль и не рассуждать, здесь он хозяин! Я подчинился. Окуджава лично вытолкнул меня на дорогу с непроходимой обочины, я осторожно, чтоб опять не застрять, прополз по Переделкино и выбрался на торную дорогу. Сам Окуджава! Меня, грешного!

Френч, может, такой же штопанный, был и еще на одном персонаже, который в доме деда был представлен черно-белой фоткой, примерно 13 на 18. Точно сказать нельзя, на снимке был только бюст, как на памятнике. Персонаж был, значит, при френче, у него были густые усы.

Вид у чужого старика – может, это какой родственник? – вполне добродушный, но видно, что дядя он решительный. Прическа была, как у деда, но волосы погуще, пообъемней.

Портрет был в темной деревянной рамке, под стеклом. На стекле, где-то в районе, кажется, правой щеки был огрех – этакий горизонтальный эллипс сантиметра в два длиной, прозрачный, очерченный как бы контуром.

Брак, что заплата на френче, бедность не стыдная и не грязная, но аккуратная, видная издалека, но не унизительная, а просто люди вот так живут, по средствам, и не ноют, им не до перфекционизма. По одежке протягивают ножки, и ручки тоже, вдевая их в штопаные рукава.

Я научился читать, не помню уж, во сколько лет, кажется, еще до школы, и стал складывать буквы, и недалеко от портрета на полке стояли разные книжки, я достал самую близкую, подставив стул и на него табуретку, и, открыв, увидел под старинной, темной крепкой обложкой почти такой же портрет, и он был пописан: Сталин.

Я был Мыколын, а тот был Сталин. Какого-нибудь Сталя. Или какой-нибудь Стали, вполне возможно. Сталя, Мыкола – эти названия стоили друг друга, это были просто ни на что не похожие, уникальные, неповторимые – на тот момент, по крайней мере, то есть прежде не повторяемые, еще не повторенные – слова. После, кстати, через много лет я познакомился с двумя дамами, которые обе годились мне по возрасту в мамаши, их звали так: Сталина. В смысле СталИна. К одной при мне обратилась ее внучка, причем так: «Бабушка СталИна!» Внучка была ли в курсе, отчего так звали старушку – или просто приняла это как редкое имя, не имеющее никакого отношения к усатому красавцу.

(Потом, когда началось на Юго-Востоке, я увидел, что жизнь повторяется, мне казалось, что не будет уж той махновской воли в наших диких степях, и никогда не смогу я взять ствол и вершить суд, какой захочу, над всяким. Я страдал от того, что был несправедливо обделен, и это навсегда, думал я – ан нет! Настала опять дикая свобода. Езжай и покоряй, и дыши полной грудью! Но нет – я не знал, кого убивать и за что. Я попал в тупик, счастье настало, мечты сбылись, но оказались пустыми и глупыми.

Да, наверно, у всех так, каждый мечтает о глупостях, и это счастье, когда мечты не сбываются. А у кого сбываются – тому открывается истина, и пропасть, и вся-вся безнадега…

Круг замкнулся).

Игорь Свинаренко

День рождения Окуджавы же сегодня!

Я про поездку к нему в Переделкино, по делу. Из моей книжки «Донбасс до…»

ДЕД, ОКУДЖАВА И СТАЛИН

С какого времени я помню его, в какой именно момент пошла запись на жесткий диск? Когда это включилось? Когда комп загрузился, и на экране появилась картинка со словом «Привет»?

Я еще не мог говорить, а только смотрел и слушал, точнее, принимал какие-то звуки. Я замечательно помню, глядя снизу вверх, так это и осталось на всю оставшуюся жизнь, узкое лицо деда, с короткими седыми волосами без намека на лысину, только залысины по бокам, лоб не низкий и не сильно высокий, со спокойными ясными глазами.

На нем одежда цвета лягушки, теперь можно описать иначе – цвета хаки (который, видно, так въелся в его жизнь, что не было смысла его корчевать, да и незачем), не френч, но того же покроя – некий мягкий, это я прекрасно помню, что мягкий, не байковый а покрепче, поплотней, растекающийся по телу, а не жестко сидящий – как бы верх пижамы, но, конечно, это была не пижама, скорей, верх же от больничного костюма.

Очень, очень военный цвет, как в военных фильмах, из которых я какие-то уже видел, следя на движениями своих и ненавидя чужих злых. Это первое, что объясняют взрослые детям – что есть чужие, которых надо убивать. Как – убивать? Кино-то игровое, это все так, дурака дяди валяют. Это большие так себе говорят, а дети-то видят, как из человека получается мерзкий труп, и папа с мамой довольны, все правильно, так надо, сынок. И сынок не с молоком, а уже без молока, он уже, как правило, отнятый от груди – впитывает, прошло 50 с лишним лет, а первая – или может вторая, третья запись – не стерлась, она отчетливо читается.

Мы с ним в саду у его домика. Стоим у низкого редкого серого штакетника на границе участков, и он говорит соседу, тоже старику, который курит папироску на своей земле:

– А це Миколин.

Ацэмиколын, ацэмиколын, ацэмиколын. Они повторялись после не раз, когда подходили другие люди, чужие, которых я прежде не видел – но, вроде, хорошие, дед даже не пытался их убить, как это делали со злыми людьми. В кино, по крайней мере.

Что это за непонятные звуки? Наверно, они про меня, раз дед кивает в мою сторону. Сосед-старик смотрит на меня и улыбается. Я доволен. Я правильный человек. У меня все в порядке.

Я тогда еще, стало быть, не говорил. А когда начал? Не помню, и спросить некого. В два года, в три? В четыре? Я, кажется, не был вундеркиндом, я был, скорей, как я теперь это вижу, аутист, переученный – не полностью – аутист, который может имитировать общительность и прикидываться рубахой-парнем.

Мыкола – так дед звал человека, который тоже заботился обо мне. Он был тоже огромный и старый, но как-то легче, легковесней, проще, наивней. Через какое-то время, не сразу, я понял, что это мой отец. Мыкола – мыколын.

Тот зеленый недофренч был, как я сразу заметил, заштопан на локтях. Какой-то толстой витой ниткой, не простой тонкой и прозаической, но солидной, внушительной, серой с переливами – на хаки-то. Эта штопка создавала объемность, у френча появлялся некий дизайн-замысел. Из домашней тряпки он превращался таким манером в арт-объект, в сложную конструкцию, это уже был как бы принт, пусть и растиражированный, но все ж с неповторимостью – художник своей рукой нанес несколько штрихов, и теперь это никак не сошедший с конвейера анонимный ширпотреб, но шедевр, маленький шедевр.

Через много лет, кажется в 1993-м, или в начале 1994-го, я помню, что была зима, и я застрял на своем Москвиче в снегу у забора дачи – я увидел такую же масштабную, объемную, почти художественную штопку на рукавах фланелевой, красное с белым и, кажется, с синим, на протертых локтях же – Булата Окуджавы, к которому я по делу заехал в Переделкино.

По простому делу, завизировать некий текст, написанный с его слов. Дело было настолько простое, что предполагалось послать к классику шофера или вовсе курьера, но уж я вызвался сам, и посмотреть на поэта, которого не видел к тому моменту лет уж 10, и при надобности с его слов внести правку.

И вот он читал, а я ждал, смотрел на него и любовался этой ручной затейливой штопкой. Так прошло минут 20, после чего он сказал, что работы много, и он ее сделает на неделе, как только выдастся пара часов.

Я попрощался, вышел, завел машину – но выехать из глубокого дачного рыхлого снега не смог.

Поэт стоял в дверях и смотрел на мои попытки все же выскочить на дорогу из бессмысленной грязной белой каши, русский, значит, путь. Через минуту или три, когда все стало ясно, он подошел к машине и воткнулся в нее сзади – давай, газуй потихоньку, а я подсоблю, подтолкну плечом!

Я выскочил и решительно возразил, предложил поменяться местами, чтоб он за штурвалом, а я тупо толкал бы. Мне уж было известно, с его слов, что машину он водил.

Когда он рассказывал мне, в компании (пили водку и чай, на кухне, в доме его калужских друзей, еще по тем временам, когда он был в провинции сельским учителем), то есть и еще кому-то, и другим, что любит водить – поскольку это дает ему иллюзию свободы.

Вот именно что иллюзию.

Я много позже, получив права, оценил эту фразу. А у него-то прав не было! Как-то лень было их получать, он легкомысленно от этого отмахивался. Когда его тормозили на дороге проверить документы, он врал, что забыл права дома.

Ментам в голову не приходило, что седой благообразный интеллигент катается без документов, которых ему отчего бы и не иметь, пойди да получи. Его всякий раз отпускали, слабо пожурив.

Я пригласил его на водительское сиденье, чтоб самому залезть в снег и упереться в корму Москвича, зная, что он уж сумеет аккуратно и уместно газовать – но он решительно отказался и махнул в мою сторону рукой, давай, мол, за руль и не рассуждать, здесь он хозяин! Я подчинился. Окуджава лично вытолкнул меня на дорогу с непроходимой обочины, я осторожно, чтоб опять не застрять, прополз по Переделкино и выбрался на торную дорогу. Сам Окуджава! Меня, грешного!

Френч, может, такой же штопанный, был и еще на одном персонаже, который в доме деда был представлен черно-белой фоткой, примерно 13 на 18. Точно сказать нельзя, на снимке был только бюст, как на памятнике. Персонаж был, значит, при френче, у него были густые усы.

Вид у чужого старика – может, это какой родственник? – вполне добродушный, но видно, что дядя он решительный. Прическа была, как у деда, но волосы погуще, пообъемней.

Портрет был в темной деревянной рамке, под стеклом. На стекле, где-то в районе, кажется, правой щеки был огрех – этакий горизонтальный эллипс сантиметра в два длиной, прозрачный, очерченный как бы контуром.

Брак, что заплата на френче, бедность не стыдная и не грязная, но аккуратная, видная издалека, но не унизительная, а просто люди вот так живут, по средствам, и не ноют, им не до перфекционизма. По одежке протягивают ножки, и ручки тоже, вдевая их в штопаные рукава.

Я научился читать, не помню уж, во сколько лет, кажется, еще до школы, и стал складывать буквы, и недалеко от портрета на полке стояли разные книжки, я достал самую близкую, подставив стул и на него табуретку, и, открыв, увидел под старинной, темной крепкой обложкой почти такой же портрет, и он был пописан: Сталин.

Я был Мыколын, а тот был Сталин. Какого-нибудь Сталя. Или какой-нибудь Стали, вполне возможно. Сталя, Мыкола – эти названия стоили друг друга, это были просто ни на что не похожие, уникальные, неповторимые – на тот момент, по крайней мере, то есть прежде не повторяемые, еще не повторенные – слова. После, кстати, через много лет я познакомился с двумя дамами, которые обе годились мне по возрасту в мамаши, их звали так: Сталина. В смысле СталИна. К одной при мне обратилась ее внучка, причем так: «Бабушка СталИна!» Внучка была ли в курсе, отчего так звали старушку – или просто приняла это как редкое имя, не имеющее никакого отношения к усатому красавцу.

(Потом, когда началось на Юго-Востоке, я увидел, что жизнь повторяется, мне казалось, что не будет уж той махновской воли в наших диких степях, и никогда не смогу я взять ствол и вершить суд, какой захочу, над всяким. Я страдал от того, что был несправедливо обделен, и это навсегда, думал я – ан нет! Настала опять дикая свобода. Езжай и покоряй, и дыши полной грудью! Но нет – я не знал, кого убивать и за что. Я попал в тупик, счастье настало, мечты сбылись, но оказались пустыми и глупыми.

Да, наверно, у всех так, каждый мечтает о глупостях, и это счастье, когда мечты не сбываются. А у кого сбываются – тому открывается истина, и пропасть, и вся-вся безнадега…

Круг замкнулся).