Балерина из концлагеря

8 марта, 2021 2:06 пп

Инна Сергеевна

Инна Сергеевна:

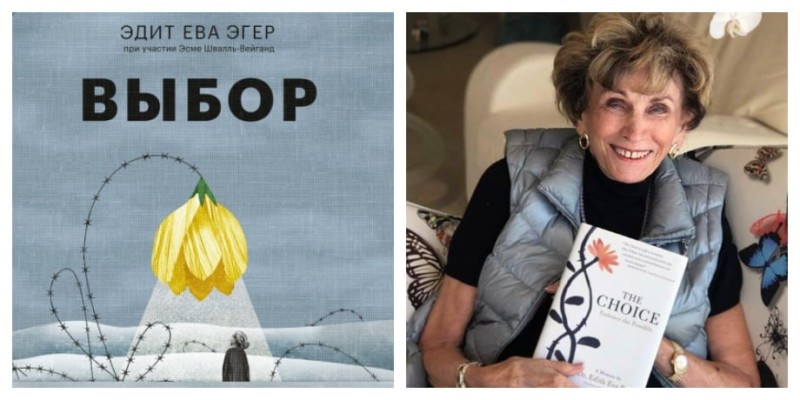

Вчера в нашем клубе мы обсуждали книгу одной сильной леди. Сейчас ей 93 года, она — психотерапевт, до сих пор ведущий практику.

В годы войны она пережила ужас потери близких и самые страшные издевательства.

Великая Эдит Ева Эгер — балерина из концентрационного лагеря, спасающая людей, писала в своей книге » Выбор»:

«Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри», — сказал мне мой балетмейстер. Я не понимала, что это значит, — не понимала до Аушвица.

Магда не сводит глаз с трубы на крыше здания, куда вошла наша мама. «Душа бессмертна», — говорит она. У сестры находятся слова утешения. Я в оцепенении. Я не могу думать обо всем непостижимом, что происходит, что уже произошло. Не могу представить, как маму поглощает огонь. Не до конца осознаю, что ее нет. Я не задаюсь вопросом «за что?». Я даже не могу предаться горю. Не сейчас. Мне придется быть предельно внимательной, чтобы выжить в следующую минуту, прожить еще один вздох. Я выживу, если моя сестра со мной. Я выживу, привязавшись к ней, будто ее тень.

Нас прогоняют через душевые. У нас отнимают наши волосы. Мы стоим на улице, стриженые и голые, ожидая, когда нам выдадут форму. Насмешки капо (привилегированная, но презираемая с обеих сторон прослойка заключенных в нацистских концлагерях, работавшая на администрацию) и эсэсовцев роятся вокруг нас, царапают, как стрелы, нашу голую мокрую кожу. Хуже их слов их глаза. Отвращение, с которым они пристально смотрят на нас, вне всяких сомнений, могло бы разорвать мне кожу, раздробить мне ребра. В их ненависти и власть, и пренебрежение.

Я поворачиваюсь к сестре, которая тоже погрузилась в потрясенное молчание. Во время всех этих хаотичных рывков с места на место, в толчее всех очередей ей удавалось не разлучаться со мной. Солнце садится, и она дрожит. В руках держит свои отрезанные локоны, толстые пряди загубленных волос. Мы простояли голыми несколько часов, и она сжимает свои волосы, будто так может удержать саму себя, свою человечность. Она так близко ко мне, что мы почти касаемся друг друга, но я чувствую тоску по ней. Магда. Самоуверенная, со всеми своими шутками. Где она? Кажется, она сама задается этим вопросом. Она ищет себя в пучках всклокоченных волос.

Противоречия этого места выбивают меня из колеи. Как мы поняли, убийства выполняются здесь эффективно. Системно и систематически. Но система выдачи униформы, кажется, не налажена: мы прождали форму чуть ли не весь день. Надзиратели жестоки и строги, при этом ответственных как будто нет. Испытующий взгляд, которым они изучали наши тела, не свидетельствует о нашей ценности, а лишь говорит о том, насколько мы забыты миром. Все бессмысленно. Но и это тоже — нескончаемое ожидание, полное отсутствие здравого смысла — наверняка часть замысла. Как я смогла бы сохранить устойчивость, где единственное постоянство — в заборах, смерти, унижении, монотонно клубящемся дыме?

Магда наконец заговаривает со мной.

— Как я выгляжу? — спрашивает она. — Скажи честно.

Честно? Она выглядит как облезлая собака. Голая незнакомка. Этого я ей сказать, конечно, не могу, но от любой лжи тоже будет слишком больно, и поэтому ответ мне нужно найти невозможный: правду, которая не ранит. Я смотрю в неистовую голубизну ее глаз и думаю, что вопрос «Как я выгляжу?» даже для нее слишком смелый и это самое смелое, что я от нее слышала. Зеркал здесь нет.

Она просит меня помочь ей найти себя и признать. И потому я говорю ей единственную правду, которую вправе сказать.

— Твои глаза, — говорю я сестре, — они такие красивые! Я никогда не обращала на них внимания, пока их прикрывали волосы.

Это первый раз, когда я поняла, что у нас есть выбор: обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем.

— Спасибо, — шепчет она.

Все остальное, о чем я хочу ее спросить, что хочу сказать, лучше не выражать словами. Слова не смогут придать форму этой новой реальности. Тому, как я прислоняюсь к маминому плечу в сером пальто, а поезд все едет и едет. Тому, как папино лицо зарастает щетиной. Тому, как я многое бы отдала, чтобы вернуть эти темные и голодные часы в поезде. Тому, как мои родители обращаются в дым. Оба моих родителя. Мне нужно признать, что мой отец тоже мертв. Я почти собралась спросить Магду, можем ли мы надеяться, что не стали круглыми сиротами за один день, но вижу, что Магда выпустила из рук свои волосы и они упали на пыльную землю.

Нам приносят форму — серые, плохо сидящие платья из грубого хлопка и шерсти. Небо темнеет. Нас ведут в мрачные примитивные бараки, где нам предстоит спать на многоярусных нарах, по шестеро на полке. Это облегчение — войти в уродливую комнату, потерять из виду бесконечно дымящуюся трубу. Капо, та девушка, которая сорвала у меня сережки, определяет нам койки и объясняет правила. Ночью выходить никому нельзя. Есть ведро — наш ночной туалет. Мы с Магдой пытаемся улечься с соседками на нашей полке на втором ярусе. Обнаруживаем, что будет больше места, если чередуются ноги и головы. И все равно никто не может перевернуться или улечься по-другому, не вытесняя кого-то еще. Мы вырабатываем систему: приспосабливаемся переворачиваться вместе, согласуя наши повороты.

Капо выдает по миске каждой заключенной. «Не потеряйте, — предупреждает она. — Нет миски — есть не будете». В сумрачном бараке мы стоим в ожидании следующей команды. Дадут ли нам поесть? Отправят спать?

Никто не отнимет то, что в твоей голове

Мы слышим музыку. Я решаю, что мне может мерещиться звук деревянных духовых и струнных, но другая заключенная объясняет, что здесь есть лагерный оркестр, которым руководит скрипач мирового уровня. Клара! — думаю я. Но скрипач, о котором она говорит, из Вены.

Мы слышим обрывки немецкой речи у бараков. Когда дверь с грохотом открывается, капо резко выпрямляется. Я узнаю стоящего на пороге офицера — он был на селекции. Доктор Менгеле, как нам говорят. Изощренный убийца и ценитель искусств. По вечерам он прочесывает бараки, выискивая талантливых заключенных для своих развлечений. Сегодня он входит со свитой помощников и бросает взгляд, словно сеть, на вновь прибывших в мешковатых робах и с наспех остриженными головами. Мы стоим не шевелясь, спиной к деревянным койкам, обрамляющим комнату. Он разглядывает нас. Магда еле-еле дотрагивается до моей руки. Доктор Менгеле резко выкрикивает вопрос, и, прежде чем я пойму, что происходит, девочки рядом со мной, которые знают, что я занималась балетом и гимнастикой в Кашше, толкают меня вперед, ближе к Ангелу Смерти.

Он изучает меня. Не знаю, куда деть глаза. Смотрю прямо на открытую дверь. Оркестр собрался на улице. Они молчат, ждут приказов. Я чувствую себя Эвридикой в царстве мертвых, ожидающей, когда Орфей, сыграв аккорд на своей лире, растопит сердце Аида и освободит меня. Или я Саломея, которая должна танцевать перед своим отчимом, Иродом, скидывая вуаль за вуалью и обнажая свое тело. Дает ли этот танец ей силу или лишает ее?

— Балерина, — говорит доктор Менгеле. — Станцуй для меня.

Он дает знак музыкантам, чтобы начинали играть. Я слышу знакомое вступление из вальса «На прекрасном голубом Дунае», проникающее в темную, душную комнату. Менгеле таращит на меня глаза. Мне повезло. Я знаю все связки из «Голубого Дуная» и могу танцевать его во сне. Но мои руки и ноги отяжелели, как в кошмарном сне, когда ты в опасности, но не можешь убежать. «Танцуй!» — командует он снова, и я чувствую, как мое тело начинает двигаться.

Сначала высокий бросок ноги. Затем пируэт и поворот. Шпагаты. И наверх. Пока я делаю шаги, изгибаюсь и кручусь, я слышу, как Менгеле разговаривает со своим помощником. Он не отрывает от меня глаз, но не оставляет свои обязанности, пока смотрит. Его голос слышно сквозь музыку. С другим офицером он обсуждает, кого из сотни девушек убить следующей.

Если я оступлюсь, если сделаю что-то, что ему не понравится, я могу быть следующей. Я танцую. Танцую. Танцую в аду. Невыносимо смотреть на палача, решающего наши судьбы.

Я закрываю глаза. Я сосредотачиваюсь на танце, на годах тренировки — каждая линия и изгиб моего тела будто слоги в стихах, и тело рассказывает историю: девушка появляется в танце. Она кружится в волнении и предвкушении. Затем замирает в раздумье и созерцании. Что случится в следующие несколько часов? Кого она встретит? Поворачивается к фонтану, вскидывает руки вверх, потом разбрасывает их в стороны, как бы обнимая сцену. Она наклоняется, чтобы нарвать цветов, по одному кидает их своим почитателям и знакомым из публики, бросает их людям в толпу как символ любви. Я слышу, как нарастает громкость скрипок. Сердце колотится. В укромной темноте внутри меня снова всплывают слова матери, как будто она здесь, в этой голой комнате, шепчет сквозь музыку: «Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове».

Пол барака становится сценой Венгерского оперного театра. Я танцую для моих поклонников, сидящих в зале. Я танцую в ярком свете горящих софитов. Для моего возлюбленного Ромео, который поднимает меня высоко над сценой. Танцую ради любви. Танцую, чтобы жить.

Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что за чудо благодати делает возможным это озарение. Оно не раз спасет мне жизнь, даже когда кошмар закончится. Я увидела, что доктор Менгеле, матерый убийца, только сегодня утром уничтоживший мою мать, более жалок, чем я. Я свободна в своем созидании; ему этого никогда не добиться. Ему придется жить с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я. Завершая свой танец последним грациозным шпагатом, я молюсь, но не за себя. Я молюсь за него. Молюсь, чтобы, ради его же блага, у него не было потребности меня убивать.

Мое выступление, похоже, его впечатлило, потому что он кидает мне буханку хлеба — жест, который, как выяснилось, спасет мне жизнь. Вечер сменяется ночью, и я делю хлеб с Магдой и моими соседками по койке. Я благодарна за то, что у меня есть хлеб.

В первые недели в Аушвице я познаю правила выживания. Если тебе удается украсть кусок хлеба у надзирателей, ты герой, но если крадешь у заключенных, ты опозорена и ты умрешь; конкуренция и доминирование — это путь в никуда, главное правило — сотрудничать; выжить — это переступить через свои потребности и посвятить себя кому-то или чему-то за пределами себя. Чтобы выжить, мы вызываем в воображении свой внутренний мир, пристанище, и делаем это даже с открытыми глазами.

Все вокруг говорили, что я не выйду живой из лагеря смерти. И офицеры СС, и капо, и обычные заключенные твердили мне каждую секунду каждого дня (от утреннего аппеля до окончания работы), твердили везде (от очередей на селекциях до очередей за едой), что мне не выйти живой из лагеря смерти. Но я буквально выковала для себя внутренний голос, который предложил другой вариант.

— Это временно, — звучало во мне. — Если сегодня выживу, завтра буду свободна.

Инна Сергеевна

Инна Сергеевна:

Вчера в нашем клубе мы обсуждали книгу одной сильной леди. Сейчас ей 93 года, она — психотерапевт, до сих пор ведущий практику.

В годы войны она пережила ужас потери близких и самые страшные издевательства.

Великая Эдит Ева Эгер — балерина из концентрационного лагеря, спасающая людей, писала в своей книге » Выбор»:

«Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри», — сказал мне мой балетмейстер. Я не понимала, что это значит, — не понимала до Аушвица.

Магда не сводит глаз с трубы на крыше здания, куда вошла наша мама. «Душа бессмертна», — говорит она. У сестры находятся слова утешения. Я в оцепенении. Я не могу думать обо всем непостижимом, что происходит, что уже произошло. Не могу представить, как маму поглощает огонь. Не до конца осознаю, что ее нет. Я не задаюсь вопросом «за что?». Я даже не могу предаться горю. Не сейчас. Мне придется быть предельно внимательной, чтобы выжить в следующую минуту, прожить еще один вздох. Я выживу, если моя сестра со мной. Я выживу, привязавшись к ней, будто ее тень.

Нас прогоняют через душевые. У нас отнимают наши волосы. Мы стоим на улице, стриженые и голые, ожидая, когда нам выдадут форму. Насмешки капо (привилегированная, но презираемая с обеих сторон прослойка заключенных в нацистских концлагерях, работавшая на администрацию) и эсэсовцев роятся вокруг нас, царапают, как стрелы, нашу голую мокрую кожу. Хуже их слов их глаза. Отвращение, с которым они пристально смотрят на нас, вне всяких сомнений, могло бы разорвать мне кожу, раздробить мне ребра. В их ненависти и власть, и пренебрежение.

Я поворачиваюсь к сестре, которая тоже погрузилась в потрясенное молчание. Во время всех этих хаотичных рывков с места на место, в толчее всех очередей ей удавалось не разлучаться со мной. Солнце садится, и она дрожит. В руках держит свои отрезанные локоны, толстые пряди загубленных волос. Мы простояли голыми несколько часов, и она сжимает свои волосы, будто так может удержать саму себя, свою человечность. Она так близко ко мне, что мы почти касаемся друг друга, но я чувствую тоску по ней. Магда. Самоуверенная, со всеми своими шутками. Где она? Кажется, она сама задается этим вопросом. Она ищет себя в пучках всклокоченных волос.

Противоречия этого места выбивают меня из колеи. Как мы поняли, убийства выполняются здесь эффективно. Системно и систематически. Но система выдачи униформы, кажется, не налажена: мы прождали форму чуть ли не весь день. Надзиратели жестоки и строги, при этом ответственных как будто нет. Испытующий взгляд, которым они изучали наши тела, не свидетельствует о нашей ценности, а лишь говорит о том, насколько мы забыты миром. Все бессмысленно. Но и это тоже — нескончаемое ожидание, полное отсутствие здравого смысла — наверняка часть замысла. Как я смогла бы сохранить устойчивость, где единственное постоянство — в заборах, смерти, унижении, монотонно клубящемся дыме?

Магда наконец заговаривает со мной.

— Как я выгляжу? — спрашивает она. — Скажи честно.

Честно? Она выглядит как облезлая собака. Голая незнакомка. Этого я ей сказать, конечно, не могу, но от любой лжи тоже будет слишком больно, и поэтому ответ мне нужно найти невозможный: правду, которая не ранит. Я смотрю в неистовую голубизну ее глаз и думаю, что вопрос «Как я выгляжу?» даже для нее слишком смелый и это самое смелое, что я от нее слышала. Зеркал здесь нет.

Она просит меня помочь ей найти себя и признать. И потому я говорю ей единственную правду, которую вправе сказать.

— Твои глаза, — говорю я сестре, — они такие красивые! Я никогда не обращала на них внимания, пока их прикрывали волосы.

Это первый раз, когда я поняла, что у нас есть выбор: обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем.

— Спасибо, — шепчет она.

Все остальное, о чем я хочу ее спросить, что хочу сказать, лучше не выражать словами. Слова не смогут придать форму этой новой реальности. Тому, как я прислоняюсь к маминому плечу в сером пальто, а поезд все едет и едет. Тому, как папино лицо зарастает щетиной. Тому, как я многое бы отдала, чтобы вернуть эти темные и голодные часы в поезде. Тому, как мои родители обращаются в дым. Оба моих родителя. Мне нужно признать, что мой отец тоже мертв. Я почти собралась спросить Магду, можем ли мы надеяться, что не стали круглыми сиротами за один день, но вижу, что Магда выпустила из рук свои волосы и они упали на пыльную землю.

Нам приносят форму — серые, плохо сидящие платья из грубого хлопка и шерсти. Небо темнеет. Нас ведут в мрачные примитивные бараки, где нам предстоит спать на многоярусных нарах, по шестеро на полке. Это облегчение — войти в уродливую комнату, потерять из виду бесконечно дымящуюся трубу. Капо, та девушка, которая сорвала у меня сережки, определяет нам койки и объясняет правила. Ночью выходить никому нельзя. Есть ведро — наш ночной туалет. Мы с Магдой пытаемся улечься с соседками на нашей полке на втором ярусе. Обнаруживаем, что будет больше места, если чередуются ноги и головы. И все равно никто не может перевернуться или улечься по-другому, не вытесняя кого-то еще. Мы вырабатываем систему: приспосабливаемся переворачиваться вместе, согласуя наши повороты.

Капо выдает по миске каждой заключенной. «Не потеряйте, — предупреждает она. — Нет миски — есть не будете». В сумрачном бараке мы стоим в ожидании следующей команды. Дадут ли нам поесть? Отправят спать?

Никто не отнимет то, что в твоей голове

Мы слышим музыку. Я решаю, что мне может мерещиться звук деревянных духовых и струнных, но другая заключенная объясняет, что здесь есть лагерный оркестр, которым руководит скрипач мирового уровня. Клара! — думаю я. Но скрипач, о котором она говорит, из Вены.

Мы слышим обрывки немецкой речи у бараков. Когда дверь с грохотом открывается, капо резко выпрямляется. Я узнаю стоящего на пороге офицера — он был на селекции. Доктор Менгеле, как нам говорят. Изощренный убийца и ценитель искусств. По вечерам он прочесывает бараки, выискивая талантливых заключенных для своих развлечений. Сегодня он входит со свитой помощников и бросает взгляд, словно сеть, на вновь прибывших в мешковатых робах и с наспех остриженными головами. Мы стоим не шевелясь, спиной к деревянным койкам, обрамляющим комнату. Он разглядывает нас. Магда еле-еле дотрагивается до моей руки. Доктор Менгеле резко выкрикивает вопрос, и, прежде чем я пойму, что происходит, девочки рядом со мной, которые знают, что я занималась балетом и гимнастикой в Кашше, толкают меня вперед, ближе к Ангелу Смерти.

Он изучает меня. Не знаю, куда деть глаза. Смотрю прямо на открытую дверь. Оркестр собрался на улице. Они молчат, ждут приказов. Я чувствую себя Эвридикой в царстве мертвых, ожидающей, когда Орфей, сыграв аккорд на своей лире, растопит сердце Аида и освободит меня. Или я Саломея, которая должна танцевать перед своим отчимом, Иродом, скидывая вуаль за вуалью и обнажая свое тело. Дает ли этот танец ей силу или лишает ее?

— Балерина, — говорит доктор Менгеле. — Станцуй для меня.

Он дает знак музыкантам, чтобы начинали играть. Я слышу знакомое вступление из вальса «На прекрасном голубом Дунае», проникающее в темную, душную комнату. Менгеле таращит на меня глаза. Мне повезло. Я знаю все связки из «Голубого Дуная» и могу танцевать его во сне. Но мои руки и ноги отяжелели, как в кошмарном сне, когда ты в опасности, но не можешь убежать. «Танцуй!» — командует он снова, и я чувствую, как мое тело начинает двигаться.

Сначала высокий бросок ноги. Затем пируэт и поворот. Шпагаты. И наверх. Пока я делаю шаги, изгибаюсь и кручусь, я слышу, как Менгеле разговаривает со своим помощником. Он не отрывает от меня глаз, но не оставляет свои обязанности, пока смотрит. Его голос слышно сквозь музыку. С другим офицером он обсуждает, кого из сотни девушек убить следующей.

Если я оступлюсь, если сделаю что-то, что ему не понравится, я могу быть следующей. Я танцую. Танцую. Танцую в аду. Невыносимо смотреть на палача, решающего наши судьбы.

Я закрываю глаза. Я сосредотачиваюсь на танце, на годах тренировки — каждая линия и изгиб моего тела будто слоги в стихах, и тело рассказывает историю: девушка появляется в танце. Она кружится в волнении и предвкушении. Затем замирает в раздумье и созерцании. Что случится в следующие несколько часов? Кого она встретит? Поворачивается к фонтану, вскидывает руки вверх, потом разбрасывает их в стороны, как бы обнимая сцену. Она наклоняется, чтобы нарвать цветов, по одному кидает их своим почитателям и знакомым из публики, бросает их людям в толпу как символ любви. Я слышу, как нарастает громкость скрипок. Сердце колотится. В укромной темноте внутри меня снова всплывают слова матери, как будто она здесь, в этой голой комнате, шепчет сквозь музыку: «Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове».

Пол барака становится сценой Венгерского оперного театра. Я танцую для моих поклонников, сидящих в зале. Я танцую в ярком свете горящих софитов. Для моего возлюбленного Ромео, который поднимает меня высоко над сценой. Танцую ради любви. Танцую, чтобы жить.

Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что за чудо благодати делает возможным это озарение. Оно не раз спасет мне жизнь, даже когда кошмар закончится. Я увидела, что доктор Менгеле, матерый убийца, только сегодня утром уничтоживший мою мать, более жалок, чем я. Я свободна в своем созидании; ему этого никогда не добиться. Ему придется жить с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я. Завершая свой танец последним грациозным шпагатом, я молюсь, но не за себя. Я молюсь за него. Молюсь, чтобы, ради его же блага, у него не было потребности меня убивать.

Мое выступление, похоже, его впечатлило, потому что он кидает мне буханку хлеба — жест, который, как выяснилось, спасет мне жизнь. Вечер сменяется ночью, и я делю хлеб с Магдой и моими соседками по койке. Я благодарна за то, что у меня есть хлеб.

В первые недели в Аушвице я познаю правила выживания. Если тебе удается украсть кусок хлеба у надзирателей, ты герой, но если крадешь у заключенных, ты опозорена и ты умрешь; конкуренция и доминирование — это путь в никуда, главное правило — сотрудничать; выжить — это переступить через свои потребности и посвятить себя кому-то или чему-то за пределами себя. Чтобы выжить, мы вызываем в воображении свой внутренний мир, пристанище, и делаем это даже с открытыми глазами.

Все вокруг говорили, что я не выйду живой из лагеря смерти. И офицеры СС, и капо, и обычные заключенные твердили мне каждую секунду каждого дня (от утреннего аппеля до окончания работы), твердили везде (от очередей на селекциях до очередей за едой), что мне не выйти живой из лагеря смерти. Но я буквально выковала для себя внутренний голос, который предложил другой вариант.

— Это временно, — звучало во мне. — Если сегодня выживу, завтра буду свободна.